Die Pappenheimer

Es geht auch ohne Stahlbeton und Styropor: Um den wachsenden Materialbedarf zu decken und Umweltbelastungen zu reduzieren, sucht die Baubranche nach Alternativen. Eine davon ist Papier, ein uralter Werkstoff mit Stärken und Schwächen – leicht und günstig einerseits, kurzlebig und weniger tragfähig andererseits. Was beim Bauen mit Papier möglich ist und wo die Grenzen liegen, untersuchen Spezialisten der Hochschule Darmstadt (h_da), der TU Darmstadt und der Technischen Hochschule Mittelhessen seit 2017 in einem gemeinsamen Forschungsprojekt. Fest steht schon jetzt: Papier ist mehr als geduldig.

Von Christina Janssen, 15.9.2020, zuletzt aktualisiert am 25.1.2021

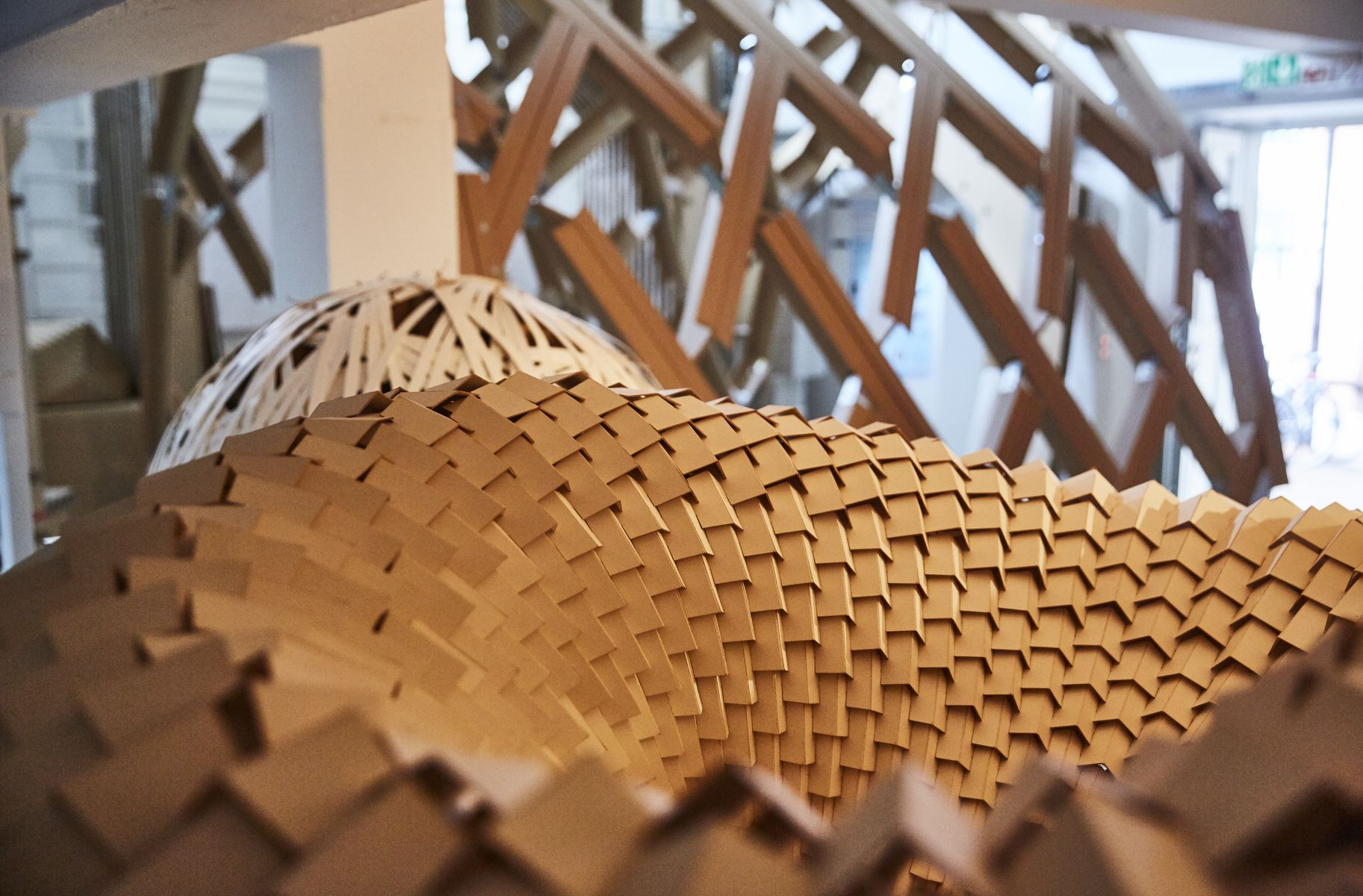

Mit dem Papierflieger hat es angefangen. Nicht bei jedem wird ein Beruf daraus. Prof. Dr. Andreas Büter, Leichtbau-Experte der h_da, empfängt seine Gäste heute im „BAMP!-Raum“ an der TU Darmstadt. Das Kürzel steht für „Bauen mit Papier“ – ein interdisziplinäres Forschungsprojekt, das die Hessische Landesregierung im Rahmen ihres LOEWE-Programms mit rund 4,6 Millionen Euro fördert. Büter und sieben Kollegen möchten herausfinden, wie man mit Papier effizient und nachhaltig bauen kann. Dass es dabei nicht um Papierflieger geht, liegt auf der Hand. Hoch in den lichtdurchfluteten Raum ragt ein kathedralenartiges Gewölbe aus Pappe. Darum herum: Ein Kosmos aus Karton – gefaltet, gebogen, geschichtet und verbunden zu Kugeln und Kapseln, Toren und Trägern, Platten, Fassaden- und Wandelementen.

Seit Jahrtausenden wird Papier als Baustoff eingesetzt, vor allem im asiatischen Raum. Ein zeitgenössisches Beispiel sind die Konstruktionen des japanischen Star-Architekten Shigeru Ban. Nach dem schweren Erdbeben in Kobe 1995 errichtete er Notunterkünfte aus Papprollen, im neuseeländischen Christchurch eine Papp-Kathedrale, am Pond du Gard in Frankreich eine temporäre Brücke. Ist das die Zukunft? Leichtbau-Experte Büter glaubt nicht, dass deutsche Häuslebauer bald auf Pappe setzen. Darauf zielt das Forschungsprojekt auch nicht ab. Im Fokus stehen temporäre Bauwerke: Notunterkünfte, Messebauten, Kunstpavillons, Studierendenwohnheime.

Bis Ende 2020 will das Forscher-Team ein wissenschaftlich fundiertes Konzept erarbeiten, wie solche Bauten aus Papier errichtet werden können, und die Ergebnisse in einem Buch zusammenfassen. „Bislang gibt es auf diesem Gebiet nur empirische Daten, also Erfahrungswerte“, erläutert Büter, „wissenschaftliche Grundlagen, wie man Bauteile aus Papier konstruieren muss, damit sie bestimmte Lasten tragen und Sicherheitsstandards gerecht werden können, gibt es nicht.“ Büter und Kollegen möchten das ändern. Sie entwickeln neue Bau-Elemente aus Pappe und Papier, deren Eigenschaften exakt berechnet werden können. Ein wichtiger Schritt, denn nur so können Architekten und Statiker ein Gebäude sicher planen. Schließlich soll auch in einem „House of Cards“ niemandem die Decke auf den Kopf fallen.

Papp-Träger im Stresstest

Acht Professoren von drei Hochschulen haben sich für das Projekt „Bauen mit Papier“ zusammengetan: sechs von der TU Darmstadt, die auch die Federführung innehat, ein Kollege der Technischen Hochschule Mittelhessen und Andreas Büter von der h_da. Sie kommen aus den Bereichen Papierfabrikation, Architektur, Maschinenbau, Chemie, Bau- und Umweltingenieurwesen.

Andreas Büter leitet den Teilbereich „Halbzeuge“, das sind Stäbe oder Platten aus Papier, die zu größeren Bauteilen wie Trägern und Fassadenelementen zusammengefügt werden können. Schritt für Schritt optimieren Büter und sein Team seit dreieinhalb Jahren Material und Konstruktion. Ausgangsstoff ist eine Art Pappmaché. Es wird durch Zugabe naturbasierter Klebstoffe wie Leim oder Kleister formbar gemacht und mit Naturfasern wie Flachs oder Leinen verstärkt. So entsteht beim Trocknen und durch vielfaches Schichten ein sehr festes, beständiges Material.

Und hier beginnt die eigentliche Wissenschaft: Wie kann man mit solchen Papp-Elementen maximale Tragkraft erreichen? Büter zieht ein langes, rechteckiges Kartongebilde von einem Stapel. Unspektakulär. Könnte der Paketbote hier abgestellt haben. Allerdings ist das Innenleben des Papier-Trägers das Ergebnis jahrelanger Forschung: „Durch geschickte Formgebung des Querschnitts erhöhen wir die Festigkeit“, erläutert der Ingenieur. Der Karton wird von innen durch Querelemente verstärkt. Je nachdem, wie man sie anordnet, hält der Träger mehr oder weniger Druck stand. Was unter Laborbedingungen zu prüfen ist: Dutzende solcher Träger hat der Leichtbau-Spezialist seit Projektbeginn konstruiert und einem Stresstest unterzogen.

In den Laboren der Bauingenieure der TU-Darmstadt wurden die Bauteile beidseitig aufgebockt und von oben an zwei Punkten belastet. Der beste seiner Art hielt anderthalb Tonnen stand, das entspricht grob dem Gewicht von sechs Klavieren oder einem mittelgroßen Auto. Ein Erfolg für das Team. Doch der Jubel im Labor blieb aus. „Wir Ingenieure sind nicht so emotional“, meint Büter trocken. „Gefreut haben wir uns aber schon.“ Denn es gab – wie in wohl jedem Forschungsprojekt – auch mal Rückschläge: „Man überlegt sich nach den Gesetzen der Mechanik, wie man ein Problem lösen kann – und wenn es dann trotzdem kracht, lernt man daraus und macht weiter.“

Und was machen die, wenn es regnet?

Womit allerdings eine Frage noch unbeantwortet bleibt, der sich die Papierbauer unweigerlich stellen müssen: Was machen Sie, wenn es regnet? „Dafür ist mein Kollege aus der Chemie zuständig“, schmunzelt Büter. Tatsächlich hat Papier – und damit auch der Projekt-Kollege aus der Chemie – mächtige Feinde: Feuer, Wasser und alles, was Büter als „Gammel“ bezeichnet. Die Haltbarkeit von Bauteilen aus Papier zu erhöhen, ist deshalb ein wichtiges Ziel des Projekts. „Beim Thema Wasserbeständigkeit sind wir schon weit gediehen“, erläutert Büter, „zum Beispiel durch eine Imprägnierflüssigkeit.“ Zwar wird das Recyceln dadurch erschwert, doch ein entscheidender Vorteil bleibt: Papier ist ein nachwachsender Rohstoff, es besteht zum größten Teil aus Holz.

Im Übrigen ist der Werkstoff beständiger, als man landläufig meint. Büter berichtet von der “Building with Paper Conference 2019” in Darmstadt. Für die Konferenz wurden drei Häuser aus Papier konstruiert, die auf unterschiedliche Weise zerstört werden sollten: mit Feuerwehrschläuchen, durch Anzünden und mit einem Rammbock. „Es war beeindruckend, wie lange die Papphäuser standhielten“, erinnert sich Büter. „Selbst das Verbrennen erwies sich als ziemlich schwierig.“ Das liege zum einen an den vielen Schichten, aus denen das Baumaterial bestehe, zum anderen an der chemischen Behandlung der Oberfläche. „Das Ganze hatte natürlich eher Unterhaltungscharakter als einen wissenschaftlichen Wert.“ Aber auch Ingenieurinnen und Ingenieure wollen mal ihren Spaß haben. Den haben sie übrigens auch in Büters Vorlesungen an der h_da. Da dürfen die jungen Leute sich zum Beispiel daran versuchen, Brücken aus Papier zu konstruieren. „Und man staunt immer wieder, was sie da zustande bringen“, lobt der Professor. Wer trotzdem noch an der Robustheit von Papierbauwerken zweifelt: Das „Paper House“ des US-amerikanischen Architekten Ellis Stenman in der Nähe von Boston ist fast 100 Jahr alt. Es besteht fast ausschließlich aus alten Zeitungen – Mobiliar inklusive.

Ein hehres Ziel wäre es, sagt Andreas Büter, in absehbarer Zeit Gebäude vollständig aus Papier zu bauen – ganz ohne fremde Materialien. Die Metallschrauben und –platten am Papp-Pavillon im „BAMP!-Raum“ sind noch ein Provisorium. „Grundsätzlich gilt: Man muss die Konstruktion dem Material anpassen. Auch bei Papier.“ Das heißt: Wenn zwei Papierträger „materialgerecht“ miteinander verbunden werden sollen, ist Metall nicht das Material der Wahl. „Die Metallteile kühlen schneller ab als das umgebende Papier. So kann Taufeuchte entstehen, die in die Bohrlöcher der Papierkonstruktion eindringt.“ Und dann habläuft. en wir den… Gammel! Den es auf alle Fälle zu vermeiden gilt. Es gibt also noch einiges zu tun, bis das Projekt „BAMP!“ im Dezember 2021 ausläuft.

Für Andreas Büter ist das interdisziplinäre Projekt Anreiz und Herausforderung: „Wir diskutieren miteinander und lernen voneinander.“ Da muss sich der Chemiker mit dem Bauingenieur arrangieren, der Maschinenbauer mit dem Architekten. „Jede Disziplin bringt ihre eigene Methodik und Fachkultur ein“, erklärt Büter. „Wir Ingenieure rechnen zuerst, die Architekten bauen gleich im Kleinen darauf los. Ich habe dadurch gelernt, dass man so Schwachstellen schnell erkennen kann.“ Am Ende kennt man seine Pappenheimer. Und das Bauen mit Papier ist einen großen Schritt weiter.

Kontakt

Christina Janssen

Wissenschaftsredakteurin

Hochschulkommunikation

Tel.: +49.6151.16-30112

E-Mail: christina.janssen@h-da.de

Im Darmstädter P Magazin für Stadtkultur erschien im Februar 2021 eine Kurzfassung dieses Artikels: "Stabile Pappenheimer", P-Ausgabe 131