DBT-Benchmarking: Die App als Therapie-Assistent

Auf einen Psychotherapieplatz warten Patienten oft monatelang. Doch eine Therapie ist anstrengend. Immer wieder kommt es zu Abbrüchen. Solche vorauszusehen und zu verhindern, wäre eine Chance für Patienten und Therapeuten. Genau das hat sich ein Konsortium unter der Leitung von Professor Bernhard Humm von der h_da zum Ziel gesetzt. Nebenbei haben die Software-Entwickler eine datenschutzkonforme Spracherkennung programmiert, die fast so präzise ist wie die des Weltkonzerns Google.

Breite Treppen führen die Besucher im Wambolt’schen Schloss in Groß-Umstadt ins obere Stockwerk. Großformatige Gemälde alter Meister an den Wänden schaffen einen Eindruck davon, wie die Freiherren Wambolt von Umstadt einst hier residierten. Derzeit wird der Renaissancebau umfassend restauriert. Und schon wird ihm neues Leben eingehaucht. Digitales Leben. Martin Schüller öffnet die Tür zu seinem Büro. Abgezogener Dielenboden, Schreibtische, Computer, Kabel. Die Deuschel & Schüller GbR, die hier erst kürzlich ihren Unternehmenssitz bezogen hat, verbreitet Start-up-Atmosphäre im alten Gemäuer. „Wir sind ein kleines Unternehmen hier im Odenwald“, sagt Martin Schüller mit einem Lächeln und untertreibt bewusst.

Mit einem festen Mitarbeiter im kanadischen Vancouver und einem weiteren Standort in Philadelphia (USA) ist das kleine Unternehmen schon internationalisiert. Martin Schüller und Tilman Deuschel, beide Anfang 30, haben die Firma 2011 gegründet. Beide haben „Digital Media“ an der Hochschule Darmstadt studiert, einen Dreiklang aus Informatik, Marketing, Business. Bis heute besteht ein enger Bezug zur Ausbildungsstätte. Beim Projekt mit dem Namen „DBT-Benchmarking“ waren sie neben dem Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) mit Sitz in Mannheim und dem Team um Professor Bernhard Humm von der Hochschule Darmstadt der unternehmerische Projektpartner. Das Land Hessen hat das Ende Dezember 2018 offiziell ausgelaufene Projekt mit 300.000 Euro für Personal- und Sachkosten aus dem Forschungsförderungsprogramm LOEWE unterstützt. „Wir sind auf einem guten Weg, ein großes Problem zu lösen“, sagt Martin Schüller.

Digitalisierer treffen Psychiater

„Begonnen hat alles im Jahr 2009“, erzählt der junge Gründer: „Bei der Suche nach einem Thema für unsere Bachelorarbeit sind wir darauf gekommen, dass die Psychotherapie ein interessantes Feld sein könnte.“ Die beiden Studenten googelten die Telefonnummer eines bedeutenden Forschers auf diesem Gebiet: Professor Martin Bohus. Er leitet das Institut für Psychiatrische und Psychosomatische Psychotherapie am ZI in Mannheim. Bohus ist Experte für die Borderline-Persönlichkeitsstörung, über die er mehr als 100 wissenschaftliche Artikel und mehrere Bücher verfasst hat. Tilman Deuschel rief ihn an. Das war der Grundstein für die Zusammenarbeit zwischen den Digitalexperten und dem Psychiater.

Für die Bachelorarbeit entwickelten Schüller und Deuschel die App „Skills“ mit 13 digitalen Minispielen für Patienten mit posttraumatischer Belastungsstörung oder Borderline-Persönlichkeitsstörung. Diese Minispiele sind Übungen in der Dialektisch-Behavioralen Therapie (DBT), die helfen, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, Anspannung und Entspannung zu regulieren. Sie sollen verhindern, dass Patienten in sogenannte Dissoziationen geraten, seelische Ausnahmezustände. In den Spielen müssen beispielsweise Farbwörter den realen Farben zugeordnet oder digitale Murmeln in einer Bahn bewegt werden. Sehr einfache Spiele, die sehr viel Spaß machen und doch Konzentration erfordern.

Die beiden Hochschulabsolventen schafften es so, den renommierten und der Digitalisierung gegenüber aufgeschlossenen Arzt und Wissenschaftler Bohus derart zu begeistern, dass der eine weitere Zusammenarbeit wollte. Als Dritter stieg Professor Bernhard Humm mit ins Forschungsboot, das sich die Digitalisierung der Psychotherapie auf die Fahnen geschrieben hat. „Vor vier Jahren haben wir das erste Mal darüber gesprochen. Dann haben wir den Antrag für das Forschungsprogramm geschrieben und schon 2016 ging es los“, sagt Martin Schüller. Bernhard Humm war beim Projekt der verantwortliche Konsortialführer. Er ist seit 2005 Professor für Software Engineering an der Hochschule, vorher entwickelte er elf Jahre lang Individualsoftware in einem Softwarehaus. Heute ist er Experte für künstliche Intelligenz (KI), einschließlich Machine Learning.

Humm: Projektleiter, Mitarbeiter und Mentor

„Egal für wen wir KI-Anwendungen entwickelt haben – Gesundheitswesen, Fertigungsindustrie, Touristik, Museen, Bibliotheken: Für uns geht es immer um die intelligente Verknüpfung von Daten“, sagt Humm. „Was mich an diesem Projekt gereizt hat: Wir konnten bereits während der Entwicklung unsere Software in der Praxis testen.“ Humm arbeitet gerne mit Unternehmen zusammen, die die Produkte zur Marktreife führen können. Er war in dem Projekt Mentor, hat als Projektleiter und Mitarbeiter zugleich gearbeitet und die Kollegen in die Programmierung von Machine Learning eingeführt. Gab es Probleme im Code, saßen alle gemeinsam vorm Rechner und suchten nach dem Fehler.

Die Problembeschreibung von Professor Martin Bohus vom ZI Mannheim definierte die Aufgabenstellung beim DBT-Benchmarking. Borderline-Patienten und solche mit posttraumatischer Belastungsstörung leiden oft an einem so starken seelischen Druck, dass sie die intensive therapeutische Beschäftigung mit dem Problem beenden wollen. „Manchmal ist ihnen das selbst gar nicht bewusst. Und manchmal merkt es auch der Therapeut nicht rechtzeitig vorher“, sagt Bohus. Würde man aber ein Modell entwickeln, mit dem es gelänge, das Risiko für Therapieabbrüche vorauszusagen, wäre das ein großer Schritt. „Der Therapeut kann das Problem dann in der Therapie ansprechen. Oft schämen sich Patienten für ihre Abbruchgedanken. Schambesetzte Prozesse sind der Therapiekiller Nummer eins“, erklärt Bohus.

Mit Ruben Vonderlin stieß ein weiterer Spezialist zur Forschungsgruppe. Der Psychologe ist Psychotherapeut in Ausbildung und forscht für seine Doktorarbeit. Er war als Mitarbeiter am Lehrstuhl von Professor Humm angestellt und bildete die Schnittstelle zwischen Psychologen und Patienten auf der einen und den Softwareentwicklern auf der anderen Seite. „Diese Schnittstelle war wirklich sehr direkt“, sagt Ruben Vonderlin. „Wir haben uns während der kompletten Laufzeit jeden Dienstag zum Jour fixe getroffen. Dabei konnte ich Probleme, die die Patienten mit der App hatten, direkt an die Entwickler weitergeben.“

App erinnert, gibt Überblick – und Mut

Und die Patienten? Die sind zufrieden, dass viel Papierkram entfällt. So drückt es eine Patientin aus, die die App in ihrer stationären Therapie nutzt, in der sie Depression und Borderline-Störung bearbeitet. „Ich finde es sehr gut, dass ich an mein Tagebuch per Push-Nachricht erinnert werde. Ich hätte es sonst schon öfter vergessen auszufüllen“, sagt sie. Das bestätigt auch eine zweite Patientin, die bereit ist, anonym über ihre Erfahrungen zu berichten. Sie fügt hinzu: „Das tägliche Tagebuch finde ich manchmal störend. Aber zu Beginn der Therapie hat es mir geholfen, da ich mich oft nicht getraut habe, dem Behandlerteam wichtige Dinge zu sagen. Das Ausfüllen hat mir den nötigen Mut dazu gegeben.“ Sie schätzt auch den Überblick, den ihr die App bietet. Sie helfe ihr, sich auf ihre Therapie zu fokussieren und zeige ihr stets den Ist-Zustand auf.

Das Konsortium zielte von Anfang an auf eine Software-Lösung, die auf Machine Learning basiert. Die Daten, die das lernende System füttern, das schließlich die Therapieabbruchwahrscheinlichkeit immer genauer vorhersagen kann, stammen aus Fragebögen. „Als die Zusammenarbeit begann, erfuhren wir von den großen Aktenbergen, die im Archiv lagern“, sagt Martin Schüller. In der Dialektisch-Behavioralen Therapie, nach der Martin Bohus die Patienten am ZI behandelt, werden während des Therapieprozesses zehn verschiedene Fragebögen eingesetzt. Anhand dieser wird der Verlauf ständig überwacht, diagnostiziert und angepasst. „Wir hatten also gewaltige Datenmengen, die aber teilweise in Handschrift vorlagen. Sie konnten ohne riesigen Erfassungsaufwand überhaupt nicht genutzt werden“, schildert Martin Schüller das Ausgangsproblem. „Also haben wir in einem ersten Schritt eine App entwickelt, in der die Patienten die Fragebögen ausfüllen können.“

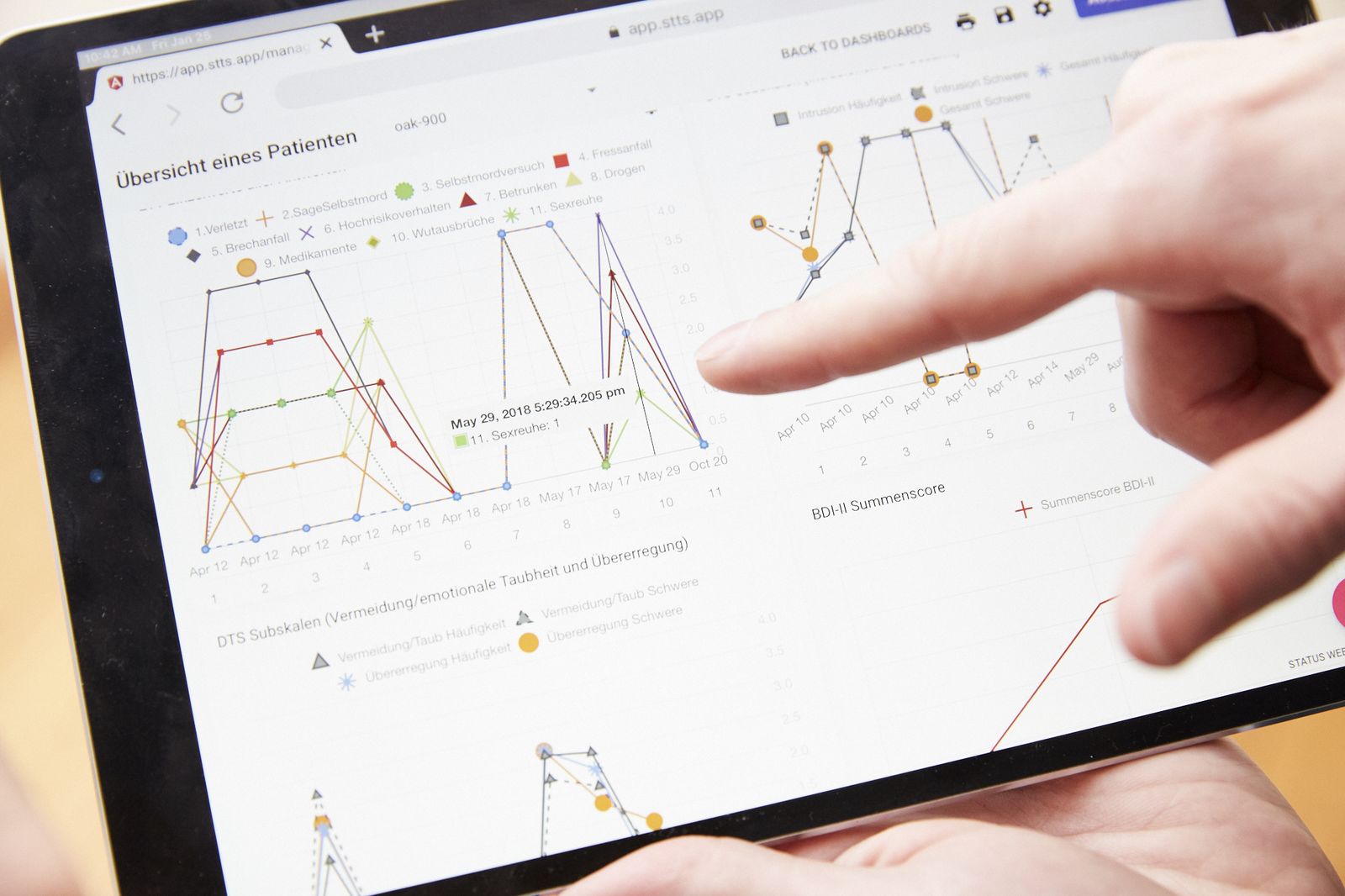

Über ihr Dashboard, eine Übersichts- und Bedienungsseite, geben die Therapeuten am PC vor, welcher Patient wann welchen Fragebogen zum Ausfüllen erhalten soll. Als Gewinn hat sich herausgestellt, dass die Ausfüllrate der digitalen Fragebögen per App mit 80 bis 85 Prozent deutlich höher ist als auf Papier. Auf die Benutzerfreundlichkeit haben die beiden an der h_da ausgebildeten Software-Entwickler großen Wert gelegt. Schließlich haben sie sich in ihrem Studium intensiv mit „User Experience“ beschäftigt, das heißt mit den Erfahrungen des Nutzers bei der Interaktion mit dem Produkt. Gut, wenn es leicht geht und vielleicht sogar noch Spaß macht.

Mehr Reichweite dank DFG-Förderung?

Push-Nachrichten aufs Smartphone erinnern die Patienten an den Fragebogen. Das täglich zu führende Tagebuch ist ebenfalls in der App enthalten. Der Machine-Learning-Algorithmus verarbeitet dann die eingegebenen Wörter oder Wortgruppen. Das lernende System der Software durchsucht die Datenmengen nach Zusammenhängen und wird so mit der Zeit immer zuverlässiger in seinen Voraussagen. „Leider haben wir noch nicht die Wahrscheinlichkeitsgenauigkeit von 80 Prozent erreicht, die wir möchten“, sagt Martin Schüller. Das liegt daran, dass von etwa 120 Patientinnen und Patienten nur die Daten von 60 Personen für das Machine Learning genutzt werden konnten. Die Übrigen haben zu unregelmäßig mit der App gearbeitet. „Und von diesen 60 haben bisher nur wenige abgebrochen. Denn gerade die Einträge der Abbrecher sind für unsere Studie natürlich wichtig. Hier müssen wir Muster erkennen“, so Schüller. 2019 will das Konsortium einen Antrag auf Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) stellen. „Das wäre dann die Möglichkeit, unser System mit viel mehr Patienten zu stresstesten“, ordnet Entwickler Schüller ein.

Die Frage nach dem Datenschutz drängt sich auf: Ist dieser kein heißes Eisen bei dem Thema? „Das ist er. Hochsensibel“, bestätigt Martin Schüller. Die Entwickler wollten die Daten der Patienten von Anfang an schützen und Anonymität gewährleisten. Deshalb haben sie ein Sicherheitskonzept entwickelt: Die Patienten melden sich per QR-Code an. Von diesem Moment an sind ihre Namen von ihren Daten in der App getrennt. Weder auf den Servern der h_da noch bei der Deuschel & Schüller GbR sind Patientennamen oder persönliche Angaben gespeichert. Selbst die Therapeuten kennen den Inhalt des digitalen Tagebuchs nicht. Ausschließlich der Machine-Learning-Algorithmus darf sich über die Daten hermachen. Die Auswertung können sich Patient und Therapeut gemeinsam ansehen.

Da die Fragebögen auch per Spracheingabe beantwortet werden sollen, musste eine Spracherkennung her. Die von Google hätte für dieses Projekt genutzt werden dürfen, der Hessische Datenschutzbeauftragte hatte sein Okay gegeben. Doch Kliniken wollen ihre Patientendaten nicht mit den im Ruf der Datenkrake stehenden Google-Servern in Berührung bringen. Also programmierten Deuschel und Schüller eine eigene Lösung. „Unsere Spracherkennung funktioniert fast so präzise wie die von Google. Sie kann von Kliniken und anderen Institutionen für Fragen jeglicher Art eingesetzt werden“, sagt Martin Schüller.

Wissenstransfer und Nutzen sind außergewöhnlich

Die hessisch-badische Zusammenarbeit von Psychologen und Digitalisierern besteht weiter. Alle Beteiligten sind sich einig, dass sowohl der Wissenstransfer als auch der gegenseitige Nutzen außergewöhnlich sind. Inzwischen analysiert auch eine psychosomatische Klinik im kanadischen Vancouver ihre Therapien mit der App. Die Klinik für Psychiatrie der Goethe-Universität in Frankfurt am Main setzt die App ebenfalls ein. Einige der Fragebögen sind inzwischen auf Arabisch übersetzt, für die Arbeit mit traumatisierten Kriegsflüchtlingen. „Eins unserer nächsten Ziele ist es, dass unsere Spracherkennung an verschiedenen Parametern – zum Beispiel der Stimmhöhe im Vergleich zum Normalzustand oder der Wortfrequenz – erkennen lernt, wie es dem Patienten geht“, erklärt Martin Schüller. Martin Bohus vom ZI ist überzeugt, dass die Psychotherapie digitale Unterstützung benötigt: „Man sagt ‚Psychotherapeuten sind die Schreibmaschinen ihrer Generation‘, doch damit sind sie heillos überfordert.“ Sogenannte Blended Settings, in denen klassische Psychotherapie durch digitale Hilfen unterstützt wird, sieht er als die Therapie der Zukunft an. Im Moment gebe es noch Unklarheit in Sachen Finanzierung und Qualitätssicherung. Länder wie die Niederlande, Schweden oder Australien seien hier schon deutlich weiter.

Zu Zeiten der Freiherren von Wambolt gab es weder Psychotherapie noch Softwareentwicklung. Und doch wird in ihrer Stadtresidenz heute die Geschichte weitergeschrieben. In der Wappentafel über dem Ostportal ist noch heute der Wambolt‘sche Wahlspruch zu lesen: „Recht Thun Waret Lang“ („Recht tun währet lang“). Hier schließt sich der Kreis. Der Unterschied zu den neuen Nutzern des Schlosses ist gar nicht mehr so groß: „Es ist für mich sehr positiv, dass ich das Gefühl habe, mit meiner technischen Arbeit Menschen helfen zu können“, sagt Martin Schüller.

Autorin

Anette Nickels

Februar 2019

Kontakt

Daniel Timme

Hochschulkommunikation

Tel.: +49.6151.16-37783

E-Mail: daniel.timme@h-da.de