Bienenforschung Informatik

Es geht um Leben und Tod. Im BeeLab von Professor Marcus Zinn vom Fachbereich Informatik der h_da sollen Bienen nicht nur Honig sammeln: Sensoren erfassen Daten zu ihrem Kommunikationsverhalten und vielem mehr. Mit Künstlicher Intelligenz werden diese Daten weiterverarbeitet und in einer offenen Forschungsplattform gebündelt. Allerdings wird das Projekt unverhofft von einer asiatischen Hornisse torpediert, die Honigbienen massenhaft jagt – und frisst. Ein Forschungsthriller.

Von Alexandra Welsch, 9.9.2025

Neues Leben tummelt sich seit Kurzem hinter dem Gebäude des Fachbereichs Informatik im Birkenweg. Beschaulich stehen vier Bienenstöcke zwischen Sträuchern und Bäumen hin zur angrenzenden Parklandschaft der Landgraf-Philipps-Anlage. „Summ, summ, summ“, Bienchen summen herum, schwirren rein und raus aus den Löchern ihrer Holzkasten-Behausung. „Achtung Bienen“, rufen gelbe Schilder aus – eine Warnung, die ob der netten Szenerie fast deplatziert wirkt. Doch bald wird klar: Hier lauert die Hornisse…

„Da ist eine“, ruft Professor Marcus Zinn und deutet in Richtung des ungewöhnlichen Flugobjekts. Es schwebt herbei und bleibt wie eine Drohne über einem der Bienenstock-Eingänge in der Luft stehen. „Das ist eine asiatische Hornisse“, sagt der Professor. Und sie hat es auf die Bienen abgesehen. Im nächsten Moment schnappt sie sich eine, die aus dem Stock geflogen kommt. „Das ist für die quasi einmal McDonald‘s durchfliegen“, kommentiert der Informatik-Professor trocken. „Hier wird alle paar Minuten eine Biene weggefressen.“

„Ich kann nicht sagen, ob die Bienen über den Winter kommen“

Es war eigentlich zunächst anders gedacht, als Zinn im Mai kurz nach Antritt seiner Professur für Software-Engineering an der Hochschule Darmstadt das kleine Bienendomizil hinter dem Fachbereichstrakt mit vier Jungvölkern à 10.000 Tieren pro Kasten aufgebaut hat. Das „BeeLab“ soll zur Forschung rund um die tierischen Honigexperten einladen. Es will offene Plattform für Projekte aller Fachrichtungen sein, ob als Probierfeld für KI-Anwendungen oder Sensoren-Testeinheit, für Nachhaltigkeitsbetrachtungen oder biologische Studien. Nun aber erweitert sich der Fokus unverhofft um die Frage, was das Vordringen einer invasiven Hornissenart für die heimische Honigbiene bedeutet, die weit oben auf dem Speiseplan dieses Fressfeinds steht. Und je mehr Bienen gekillt werden, desto weniger können wiederum Futter für den Stock heranschaffen – das kann auf Dauer ganze Völker dezimieren. Deswegen füttert Zinn bereits künstlich mit Zucker bei. Doch er ahnt nichts Gutes: „Ich kann nicht sagen, ob die Bienen über den Winter kommen.“

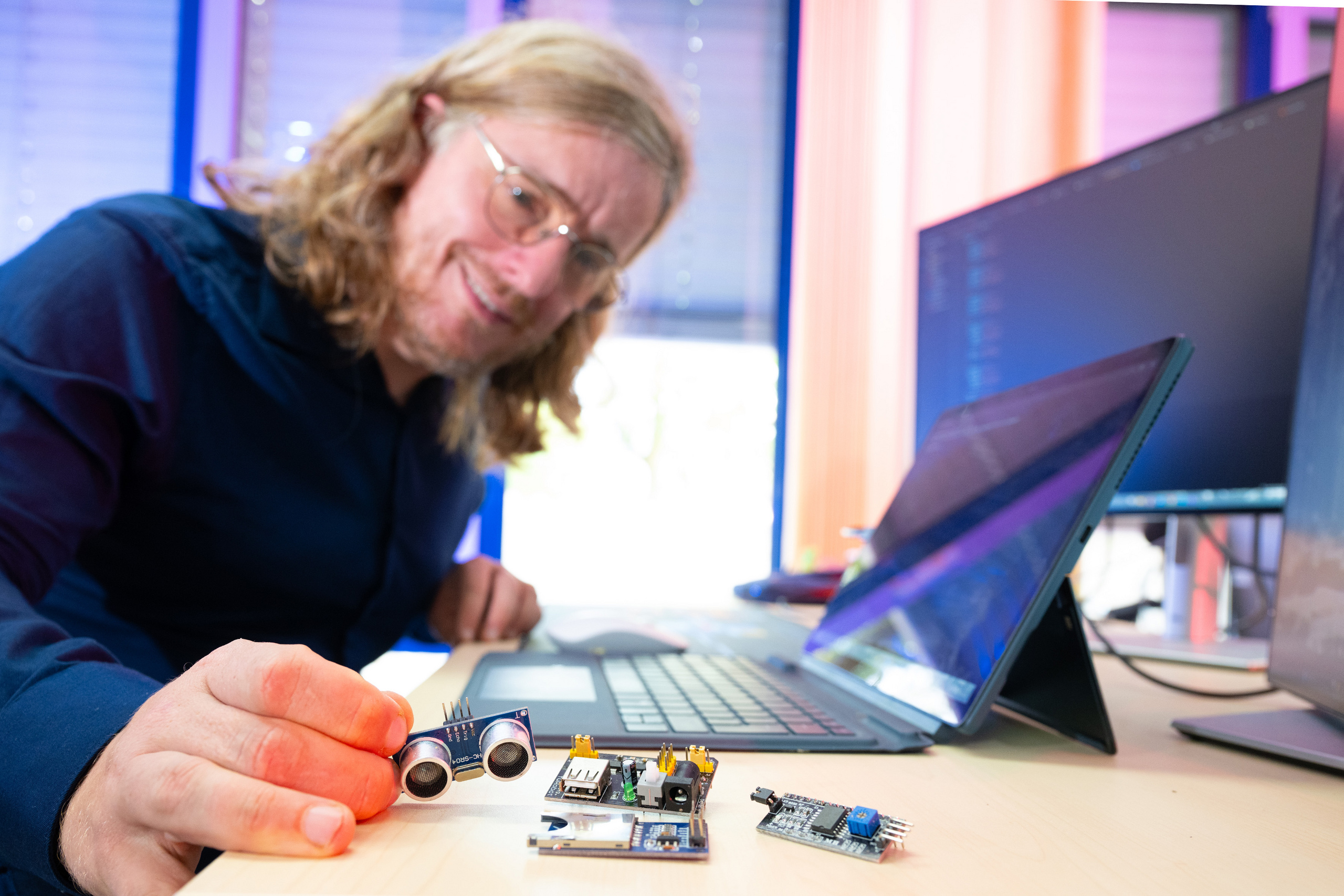

Aufs Imkern gekommen ist der 47 Jahre alte Rodgauer vor rund zehn Jahren zunächst privat. „Ich probiere gern neue Sachen aus“, erzählt der Wissenschaftler, dem honigblondes Haar in langen Wellen auf die Schultern wallt. Er machte einen Imkerkurs, war infiziert und wurde selbst Ausbilder. Doch auch als Experte für Softwareentwicklung und Künstliche Intelligenz sieht er in der spannenden Welt der Bienen viel Potenzial. Sie können nicht nur Honig liefern, sondern auch jede Menge Daten. Und: „Es ist immer besser als Informatiker, einen echten Anwendungsfall zu haben.“ Das mache Wissenschaft anschaulich – gerade für Studierende und Schüler*innen, die bei dem Bienenprojekt zentrale Adressaten sind.

Hinter dem Informatikbau steigt der Professor nun in einen weißen Overall, setzt den Imkerhut mit Gesichtsnetz auf und schnappt sich die rauchende Smoker-Kanne. Er hat was von einem Ghostbuster, wie er sich so den Bienenstöcken nähert. Dicht tritt er an einen Kasten heran und bläst Rauch in das Einflugloch. Als er dann den Deckel aufklappt, umschwirren ihn die Tierchen sachte. Vorsichtig zieht er einen Holzrahmen raus und hält ihn ins Sonnenlicht, gülden leuchtet der Honig aus den Waben, Bienen krabbeln und schwirren herum. Die Killer-Hornissen hingegen scheinen kurz Pause zu machen, es bleibt vorerst friedlich.

Spannender Anwendungsfall für die Informatik

„Wie kann man die Stadt bewerten als Umgebung für Bienen?“, so umreißt Marcus Zinn die übergeordnete Frage, die über dem BeeLab schwebt. Und ergänzt: „Das schließt natürlich die Feinde der Honigbiene mit ein, also die Hornisse.“ Wie reagieren die Tiere auf das Auftauchen dieses invasiven Killers? Hier kann er von ersten spannenden Beobachtungen erzählen: Die Wächterbienen, die normalerweise vorne am Einflugloch stationiert sind, haben sich ein Stück tiefer in den Stock zurückgezogen. Und ihre Volksgenossen fliegen nun direkt hinein, ohne am Loch zu landen. „Das Verhalten müsste man genauer erforschen“, stellt der Wissenschaftler fest. „Und das böte sich hier an.“

Nach und nach sollen die Bienenstöcke mit Sensoren und Kameras ausgestattet werden. So könnten Vibrationssensoren messen, wie die Bienen sich austauschen. „Denn sie kommunizieren über Vibration.“ Über Abstandssensoren könnten Bewegungen abgebildet werden, auch die Temperatur darin werde durchlaufend gemessen. Zudem sollen Kameras und Mikrofone das Leben im Stock akustisch und visuell mitschneiden. Hinzu kommen externe Wetterdaten. „Ab Frühjahr nächsten Jahres wollen wir das komplett mit Sensoren erfassen“, kündigt der Professor an, „dann wird es spannend.“ Die Daten sollen in Echtzeit in einem offenen Pool zur Verfügung stehen. Mit KI-Methoden kann man sie dann weiterverarbeiten beziehungsweise auswerten.

Man merkt Zinn die Vorfreude an: „Es gibt viel Interesse und Zutun anderer Fachbereiche.“ Konkret mit dem Bienenprojekt verbunden sind mehrere Projekte, die im Wintersemester starten. So soll es im Fachbereich Wirtschaft eine Lehrveranstaltung zur Konzeption eines digitalen Zwillings geben, wo auf Basis der Bienendaten eine digitale Kopie in einer Cloud modelliert wird. Der Fachbereich Gesellschaftswissenschaften hat Interesse an einer „Biene-Mensch-Ausarbeitung“ zu Fragen von Ethik, Sozioökonomie und Biodiversität. Und am Informatik-Fachbereich selbst beschäftigt sich unter anderem ein Master-Projekt in Systementwicklung mit Sensorik für Bienen sowie einem Bestäuber-Monitoring für Pflanzen.

Mit echten Bienendaten KI erlebbar machen

Die Bienen ziehen. Begeistert ist Marcus Zinn, dass schon in der Anlaufphase fünf interessierte Studierende von sich aus auf ihn zugekommen seien. So wolle ein Student der Materialwissenschaften Stützen zum Anbringen der Sensoren so in die Bienenstöcke bauen, dass sie die Bienen möglichst nicht stören. Und ein Kommilitone plane, jeden einzelnen Rahmen mit Vibrationssensoren auszustatten, um ein dreidimensionales Bild der Kommunikationsdynamik zu erhalten. „Ich glaube, dass das den Studierenden mehr Erfahrung gibt“, sagt der Professor. Und auch Jüngere will der dreifache Vater mit dem Projekt in den Blick nehmen. „Schülerinnen und Schüler sollen mit den echten Bienendaten der offenen Web-Plattform Künstliche Intelligenz praxisnah und niedrigschwellig erleben und verstehen.“ Hierfür will er Kooperationen mit Schulen und Industrie anstoßen.

Allerdings geht das alles nur, wenn die Bienen nicht gänzlich hinweggerafft werden und Daten liefern. Deswegen müssen die Hornissen nun stets mitgedacht werden. Zinn hat als Notbehelf im ersten Schritt Gitter vor die Bienenstockeingänge gebastelt, um die Killer fernzuhalten. Weil sie teils hindurch schlüpfen, aber dann in Gegenrichtung nicht rausfinden, sind schon einige dahinter verendet. Aber könnten sie vielleicht effektiver über ein Wassersprühsystem vertrieben werden, weil sie im Gegensatz zu Bienen Wasser nicht mögen?

„Wir wollen erstmal Daten und Erkenntnisse sammeln“, sagt der Projektleiter. Auf der Basis könne man gegebenenfalls Strategien entwickeln. Doch wenn die asiatischen Hornissen weiter so emsig wüten, muss er erstmal anders gegensteuern. „Ich werde wohl Verluste an Bienen nachkaufen müssen“, befürchtet der Informatik-Professor und leidenschaftliche Imker. „Ich würde das Projekt ungern aufgeben.“ Zumal schon jetzt Süßes dabei herauskommt. Der Honig, den das BeeLab abwirft, macht bereits in kleinen Gläschen die Runde – als „Informatik-Bienchen“. Summ, summ.

Kontakt zur h_da-Wissenschaftsredaktion

Christina Janssen

Wissenschaftsredakteurin

Hochschulkommunikation

Tel.: +49.6151.533-60112

E-Mail: christina.janssen@h-da.de

Fotografie: Markus Schmidt