Demokratiebildung interdisziplinär

Wenn im Sommer 2026 die World Design Capital in Frankfurt am Main unter dem Motto „Design for Democracy'' ihre Tore öffnet, wird dort das Projekt „Source" der Hochschule Darmstadt zu sehen sein. Doch was die Besucherinnen und Besucher dann erleben, ist weit mehr als ein Ausstellungsobjekt: Es ist das sichtbare Ergebnis der Zusammenarbeit unterschiedlicher Disziplinen, die zeigt, wie Hochschulen gesellschaftliche Veränderung mitgestalten können.

Von Annette Wannemacher-Saal, 20.10.2025

150 Studierende, 15 Projekte, 12 Lehrende aus sechs Fachgruppen und fünf Fachbereiche – diese beeindruckenden Zahlen stehen für einen neuen Weg, den die h_da im vergangenen Semester begonnen hat. Im Zentrum steht die Zusammenarbeit zwischen dem Fachbereich Wirtschaft (Studiengang Public Management – PuMa) und dem Fachbereich Gestaltung (Industriedesign). Drei Personen haben diesen interdisziplinären Ansatz maßgeblich geprägt: Sabine Winkler, Professorin für Industriedesign, Friederike Edel, Professorin für Public Management, die gemeinsam mit Oliver Will, Geschäftsführer der Strategiemanufaktur Karlsruhe, den innovativen PuMa-Studiengang entwickelt hat. Und Werner Stork, Professor für Organisation und Management, der zu Resilienz und Neugier forscht.

Vier Orte, ein Ziel

„Wie können wir Gesellschaft künftig gemeinsam gestalten? Wie Gemeinschaft stärken? Wie Enttäuschte wieder ins Boot holen?" – Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Projekte, die die engagierten Forschenden und ihre Studierenden zum Thema „Public Behaviour“ gestartet haben. Die Antworten entstehen nicht im Hörsaal, sondern dort, wo Menschen leben: in Eltville, Messel, Dannenrod und auf dem Campus der Hochschule selbst. Immer in enger Zusammenarbeit mit Akteurinnen und Akteuren vor Ort.

Das Besondere dabei: An allen vier Orten arbeiten mehrere Projektgruppen unterschiedlicher Disziplinen nicht isoliert, sondern sind systematisch über Studierende des Public Managements miteinander vernetzt. „Wir wollen keine Insellösungen schaffen", erklärt Edel. „Jeder Ort hat seinen eigenen ‚Polarstern', ein Leitmotiv für die Projektarbeit. Die Studierenden lernen voneinander, Lösungen werden übertragen, Erfahrungen geteilt."

Messel: Wo aus Konflikten Lösungen werden

In Messel hatte niemand damit gerechnet, dass ausgerechnet die Frage nach dem neuen Standort für ein Holocaust-Mahnmal die Gemeinde zusammenbringen würde. Jahrelang wurde kontrovers diskutiert. Dann kamen die Studierenden – und eine neue Methode der Entscheidungsfindung. In einer Bürgerveranstaltung entstand nicht nur ein Konsens über den neuen Standort, sondern auch etwas Wichtigeres: das Gefühl, gemeinsam tragfähige Lösungen finden zu können.

„Die Bereitschaft für Transformation ist da, denn wir wussten: Wenn sich nichts ändert, geht in der Gemeinde das Licht aus", sagt Bürgermeister Thorsten Buhrmester, der das Amt seit 2022 innehat. Mit nur zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei man auf „frischen Wind von draußen" angewiesen gewesen. Mittlerweile läuft in Messel weit mehr: Die Grundlagen für die Kommunikations-App HEiDi sind gelegt, ein Vereinsring wird aufgebaut – Messel hat sich zum „Ort des kooperativen Handelns und Lernens" entwickelt.

Dannenrod: Gemeinschaft nach der Krise

Wer Dannenrod hört, denkt an Baumhäuser, Aktivisten, die A49. Doch wie lebt es sich in einem 220-Seelen-Dorf, wenn jahrelang 1000 Aktivisten und Polizisten vor der Haustür campieren? „Das Trennende waren die Proteste vor ihrer Haustür", sagt Simke Ried, Bürgermeisterin von Homberg Ohm, zu dem Dannenrod gehört.

Heute geht es darum, wie man mit der Autobahn leben kann – und wie die Gemeinschaft wieder zusammenwächst. Die Studierenden haben sich auf die Situation von Kindern und Familien konzentriert. Entstanden sind nicht nur Pläne für einen erweiterten Spielplatz, sondern ein umfassendes Konzept: von Tempo-30-Zonen über die Umnutzung des alten Feuerwehrschuppens zur Kinderwerkstatt bis zur Wiederbelebung des Sportplatzes. „Die Studierenden haben Input geleistet, den wir mit 26 Mitarbeitenden allein nicht hätten stemmen können", so Bürgermeisterin Ried.

Eltville: Demokratie lebt von Beteiligung

Dass die Verwaltung in Eltville sich aktiv mit einem Phänomen auseinandersetzt, das viele Kommunen lieber ignorieren – die steigende Zahl von „Wutbürgern" –, spricht für die Stadt. Während anderswo weggeschaut wird, stellt man sich hier der Herausforderung. Die Studierenden halfen, die richtige Frage zu formulieren: Wie erreicht man Menschen, die sich abgehängt fühlen? Ihre Antwort: neue Beteiligungsformen, mehr Transparenz bei Bauprojekten, direktere Kommunikation.

„Die Frage ist doch, wie die Gemeinde wieder stärker zusammenwachsen kann", sagt Yannik, einer der beteiligten Studierenden. Eine WhatsApp-Gruppe für die Gemeinde wurde umgesetzt, eine Machbarkeitsstudie für die App „Heimat digital" ist geplant. Besonders vielversprechend: das Projekt „Kinder gestalten ihre Stadt", das im kommenden Semester weitergeführt wird. Im Auftrag des Kinder- und Jugendbeirats entsteht ein „Platz der Kinderrechte" – mit echter Beteiligung junger Menschen.

Die Hochschule als vierter Ort

Die Hochschule selbst ist mehr als Ausgangspunkt der Projekte – sie ist Labor und Lernraum zugleich. „Wirklicher Wandel entsteht an den Schnittstellen – zwischen Gestaltung, Technik, BWL, sozialer Arbeit und Kommunikation", schreibt eine studentische Projektgruppe in ihrem Resümee. Hier zeigt sich, was die Wissenschaft die „vierte Mission" der Hochschule nennt: über Forschung und Lehre hinaus aktiv zur gesellschaftlichen Transformation beizutragen.

Dass interdisziplinäre Zusammenarbeit funktioniert, zeigt sich auch an einem Projekt aus dem vorangegangenen Semester. Katharina Konradi, Studentin für Industriedesign, arbeitete in einem Team von 16 Studierenden am Thema illegale Müllentsorgung in Darmstadt – in Kooperation mit der Stadt und dem Eigenbetrieb für Abfallwirtschaft Darmstadt (EAD). Dank der agilen Methode SCRUM, bei der Studierende klare Rollen übernehmen und in Teilprojekten arbeiten, gelang die Koordination im großen Team.

„Wir leben das Modell der Quintuple Helix", erklärt Stork. In den Projekten zeigt sich das konkret: wenn Studierende mit Bürgermeistern, Verwaltungsmitarbeitenden, engagierten Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam Lösungen entwickeln, die ökologisch nachhaltig und sozial tragfähig sind.

Von der Mathildenhöhe zur World Design Capital

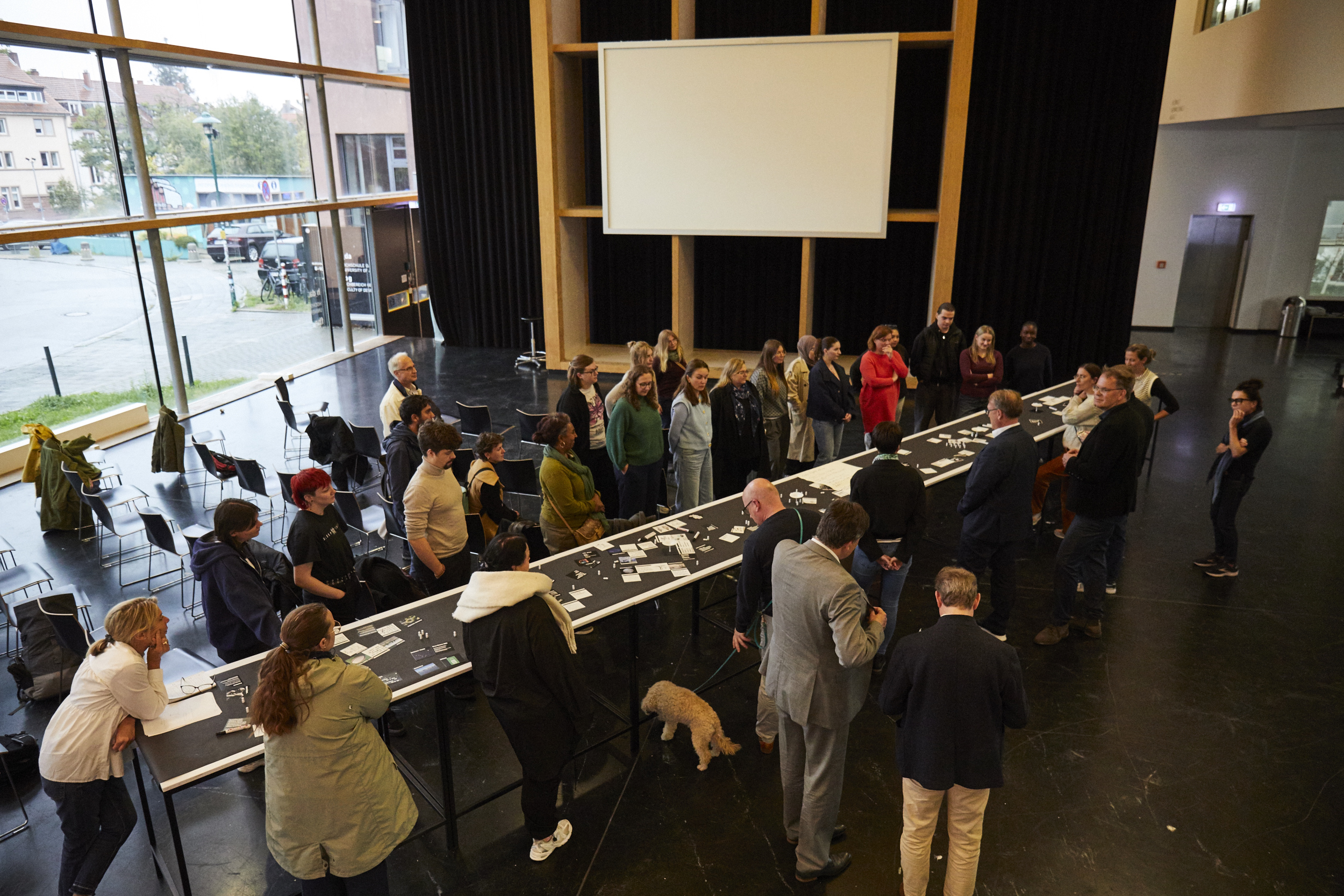

Der symbolische Ort dieser Zusammenarbeit ist bewusst gewählt: die Mathildenhöhe in Darmstadt, seit 2021 UNESCO-Weltkulturerbe. Hier trafen sich zum Semesterstart rund 50 Studierende, Lehrende und Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unter dem Motto „be a bee – zusammenkommen, verstehen und weiterentwickeln". Auf einem langen Tisch im Foyer hatten Moritz Reutner und Joschua Ries, Studierende des Industriedesigns, das von ihnen entwickelte „Spiel der Gesellschaft" aufgebaut – mit Spielkarten und Figuren, die zum Austausch über die Projekte einluden und spielerisch zeigten, was Vernetzung bedeutet.

„Die Mathildenhöhe ist ein Ort, an dem zu Beginn des 20. Jahrhunderts neue Ideen geboren und umgesetzt wurden mit dem Ziel, eine bessere Welt zu schaffen", sagt Mike Richter, Dekan des Fachbereichs Gestaltung. Der Jugendstil entstand als Antwort auf die industrielle Revolution – als Suche nach einem „public behaviour", das auf demokratischen Prinzipien beruht. „Dieser damals begonnene Prozess setzt sich fort." Auch auf der World Design Capital 2026: ein von Winkler und ihren Studierenden entwickeltes Objekt zum Thema „Source" – Quellen der Gemeinschaft wird dort zu sehen sein. „Wir wollen Orte schaffen, an denen Menschen wirklich zusammenkommen können", erklärt Winkler, die seit 1996 freiberuflich an Konzeptionen und Produktentwicklungen arbeitet und nationale wie internationale Netzwerke aufbaut. Die „Sources" sind gedacht als schirmartige Strukturen, die Schatten spenden, Regenwasser sammeln und verteilen, frisches Trinkwasser bereitstellen. Vor allem aber: Orte schaffen, die zum Verweilen einladen. Skalierbar, flexibel, übertragbar auf andere Städte und Gemeinden. „Es geht um Übergänge – um Räume, in denen Begegnung möglich wird", so Winkler.

Akademische Welt und politischen Alltag zusammenbringen

Dass Hochschule und Kommunen so eng zusammenarbeiten können, verdankt sich auch Thorsten Herrmann, Bürgermeister a.D., Mitglied des Innovators Club des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und Mitbegründer des „KommunalHub". Als Lehrbeauftragter der h_da kennt er beide Seiten: die akademische Welt und den Alltag in Politik und Verwaltung. „Um Probleme der Zukunft zu bewältigen, müssen wir uns vernetzen, brauchen Zukunftswissen und neues Personal", sagt Herrmann. Im KommunalHub erarbeiten Studierende Hand in Hand mit Praktikerinnen und Praktikern aus Kommunen Strategien zur Umsetzung konkreter Projekte, die einen direkten Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger haben.

Eine weitere Schlüsselfigur ist Oliver Will von der Strategiemanufaktur Karlsruhe. Sein Konzept der „Haltung als Kooperationskompetenz" prägt das Projekt: „Innovation entsteht an den Schnittstellen zwischen Akteuren, die bisher nicht zusammengearbeitet haben." In seinen Studien zum „ResonanzRaum Rathaus" beschreibt Will, wie Verwaltungen zu Orten des kontinuierlichen Dialogs werden müssen. „Neue Formen der Zusammenarbeit müssen in der Praxis konkret erprobt werden – agil und iterativ."

Vom Projekt zur Bewegung

„Unser Projekt ist kein fertiges Produkt – sondern ein Prototyp", schreiben die Studierenden. „Es hat Potenzial, weiterzuwachsen, andere zu inspirieren und strukturelle Veränderung anzustoßen." Genau das ist die Idee hinter diesem neuen Ansatz: Die Hochschule wird zur Plattform, der Campus zum Reallabor, die Studierenden zu Gestalterinnen und Gestaltern gesellschaftlichen Wandels. „Klar ist, dass die Studierenden mit Selbstbewusstsein aus solchen Projekten herauskommen", stellt Edel fest. Als Fachkräfte von morgen werden sie in Verwaltungen dringend benötigt – nicht nur jene, die „die Maschine am Laufen halten", sondern auch Hochschulabsolventen, „die Brücken bauen zwischen den Disziplinen und helfen, Strukturen zu verändern, damit vernetzter gearbeitet werden kann".

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern ist dabei essenziell. „Wenn man für Veränderungen keine Zeit hat, macht man Fehler", sagt Thorsten Buhrmester aus Messel. Simke Ried aus Homberg Ohm pflichtet bei: „Wir brauchten frischen Wind von draußen – und diesen Input haben die Studierenden geleistet. „Was in Eltville, Messel, Dannenrod und auf dem h_da-Campus geschieht, ist mehr als ein Hochschulprojekt. Es ist ein Modell dafür, wie Wissenschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft gemeinsam Demokratie stärken können – durch Design, durch Dialog, durch das Tun.

Kontakt zur h_da-Wissenschaftsredaktion

Christina Janssen

Wissenschaftsredakteurin

Hochschulkommunikation

Tel.: +49.6151.533-60112

E-Mail: christina.janssen@h-da.de

Fotografie: Jens Steingässer

Infos zu den Studiengängen

Website Studiengang Public Management

Website Studiengang Industriedesign

Studiengänge Fachbereich Wirtschaft