Energiewende

Sven Linow ist ein freundlicher Mensch. Er spricht stets mit ruhiger Stimme. Den unbequemen Wahrheiten, die der Physiker glasklar benennt, gibt das noch mehr Gewicht. Weichspüler würde der Sache auch nicht gerecht: Es geht (ihm) um Klimaschutz. Als Professor für Wärmelehre und Umwelttechnik will Linow „Energy Literacy“ vermitteln: Energiekompetenz. Linow denkt und handelt über die Grenzen seines Fachgebietes hinaus. Er engagiert sich auf vielfältige Weise, unter anderem bei „Scientists for Future“. Ein Gespräch über unsere zukünftige Energieversorgung, Suffizienz und kleine Desaster.

Interview: Daniel Timme, 01.04.2025

impact: Herr Linow, Sie haben uns schon 2021 ein impact-Interview zum Thema Klimaschutz gegeben. Haben wir uns in Deutschland seither in die richtige Richtung bewegt?

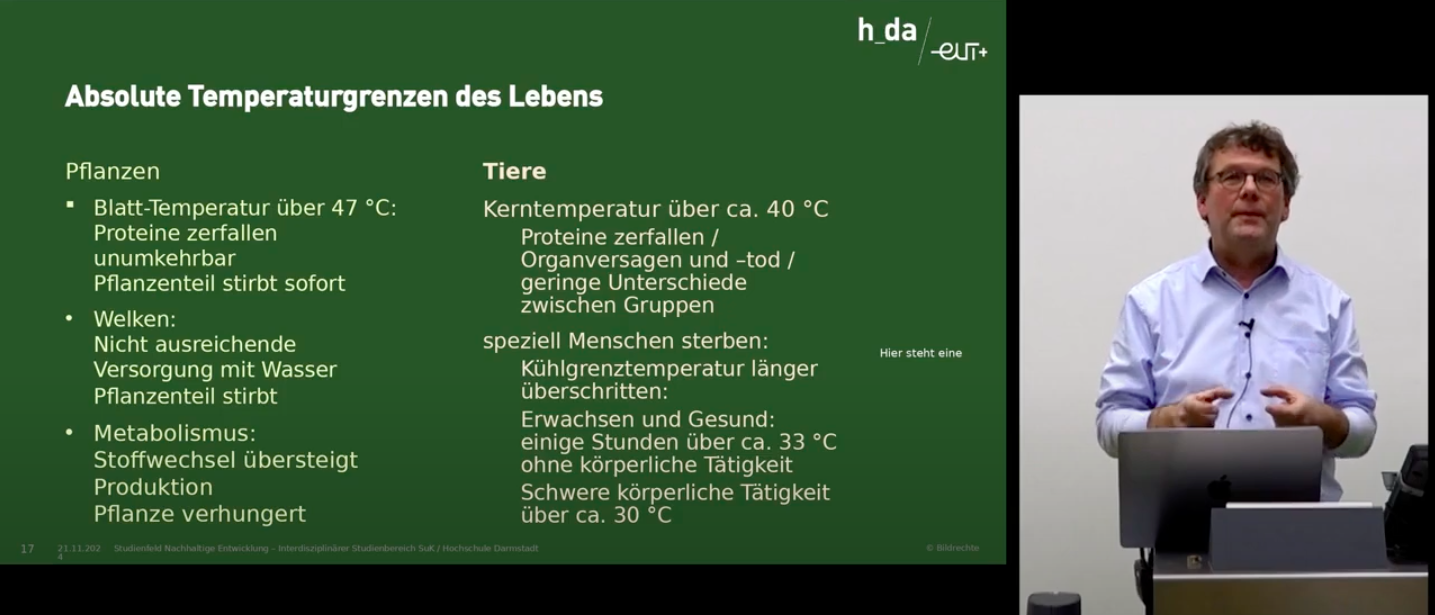

Prof. Dr.-Ing. Sven Linow: Politisch sicherlich nicht. Im Bundestagswahlkampf wurden die wichtigen Zukunftsthemen vermieden. Klimaschutz wird leider oft als „grünes“ Thema geframt. Aber das ist es nicht: Klimaschutz betrifft uns alle – egal, was wir denken und wählen. Der Wissenschaft ist sehr klar, warum wir diesen massiven Anstieg der Temperatur haben und was er für uns bedeutet: Es zieht uns und unserem Wirtschaftssystem den Boden unter den Füßen weg. Wir stoßen an biophysikalische Grenzen, planen aber trotzdem weiter Wachstum und reden über immer mehr. Das wird nichts.

impact: Sie haben sich „Energy Literacy“ verschrieben, also dem Aufbau von Energiekompetenz, die Menschen hilft, nachhaltiger zu leben. Was bedeutet das für Ihre Lehre?

Linow: Wir schauen uns die Dinge durch die Brille „Energie, ihre Kosten und Aufwände“ an. Diesen systemischen Blick nutze ich zum Beispiel im Bachelorstudium im Kurs Umwelttechnik. Klimaschutz, Biodiversität und einige andere Themen werden das Leben unserer Studierenden bestimmen – ob wir wollen oder nicht. Letztlich geht es um Zukunft. Als Hochschule ist es unser Job, Zukunft zu gestalten, indem wir junge Menschen bilden. Vor 100 Jahren konnte man zum Bahnhof gehen, sich eine Dampflok anschauen und hat die Technik verstanden. Heute brauchen wir einerseits den großen Überblick über komplizierte, schwer greifbare Systeme, andererseits sehr kleinteiliges Detailwissen. Das macht Lehre heute schwerer.

impact: Wie sollte aus Ihrer Sicht die Energiewende aussehen, die unseren CO2-Ausstoß signifikant reduziert? Wie gelingen die Wärme-, Verkehrs- und Stromwende?

Linow: Die Kernbotschaft ist: Unsere Energieversorgung der Zukunft ist elektrisch. Sie nennen die drei Säulen. Bei der Stromwende sind wir auf einem guten Weg, die ist das geringste Problem. Die regenerativen Energien – Windkraft und Photovoltaik – sind die günstigsten. Die Stromwende kriegen wir in zehn bis 15 Jahren in Europa problemlos hin – und haben dabei gleich noch große Teile unserer Industrie transformiert.

impact: Na, das macht doch Hoffnung! Wie sieht es bei Verkehr und Wärme aus?

Linow: Bei der Verkehrswende doktern wir an Symptomen herum. Die Anzahl der Pkw in Deutschland nimmt weiter zu. Wir binden irrwitzige Mengen an Ressourcen in immer größeren, schwereren, stärkeren Pkw, die dann die meiste Zeit im Hof oder im Stau stehen. Suffizienz wäre der Schlüssel: Die mittlere Fahrstrecke in Deutschland beträgt 2,5 km. Ein Problem sind die zu hohen Wohnkosten in der Stadt. Viele Menschen können sich das nicht leisten, ziehen aufs Land und pendeln täglich im Pkw an ihren Arbeitsplatz. Ein Lösungsansatz wäre: Da wo ich wohne, müssen meine Arbeit, meine Sozialkontakte, muss mein Leben sein. Das resultierende Weniger an Verkehr würde zur Wende beitragen.

Zur Person

Prof. Dr.-Ing. Sven Linow hat Physik und Vegetationsökologie an der Universität Hamburg studiert und 2000 an der TU Darmstadt promoviert. Anschließend arbeitete er bis 2014 für den Technologiekonzern Heraeus.

Seit September 2014 ist Linow Professor für Wärmelehre und Umwelttechnik an der h_da. Er verantwortet die inhaltliche Entwicklung des Studienfeldes Nachhaltige Entwicklung und hat zuletzt die öffentliche Ringvorlesung „Herausforderung: Nachhaltige Entwicklung“ mitorganisiert.

Im Frühjahr 2023 wurde Linow in den wissenschaftlichen Klimabeirat der Hessischen Landesregierung berufen, dessen Vorsitzender er derzeit ist. Seit 2019 engagiert er sich bei „Scientists for Future“.

impact: Da scheint der Weg noch weit. Wie steht es um die Wärmewende?

Linow: Die Wärmewende ist ein Biest. Viele Optionen, über die gerne geredet wird, werden nicht oder nicht im großen Maßstab funktionieren. Wasserstoff wird dauerhaft zu teuer sein. Die Erzeugung ist energetisch aufwändig, verlustreich und teuer, der Transport wahnsinnig teuer. Außerdem ist Wasserstoff ein indirektes Treibhausgas. Von Biomasse und Müll haben wir zu wenig, um unseren Energiebedarf annähernd zu decken. Und wir wollen unser Müllaufkommen ja nicht steigern, um es warm zu haben. Außerdem würde das wieder viel CO2 freisetzen. Biomasse wird eine Nischenlösung sein. Als Standardlösung bleiben Wärmepumpen aller Größenordnungen – soweit möglich in Kombination mit Wärme aus Industrieprozessen oder Rechenzentren.

impact: Ist die Wärmewende primär ein sozialer Prozess oder muss das die Politik über Anreize, Subventionen und Vorgaben steuern?

Linow: Sowohl als auch. Man könnte auf viele Subventionen und Vorgaben verzichten, wenn die Menschen ein ausreichendes Gehalt hätten. Bauen ist, wie so vieles, sehr teuer geworden. Der typische Häuslebauer steht kurz vor der Insolvenz. Und dann soll die Heizung auch noch mehr Geld kosten als früher… Man muss die Bevölkerung mit ihren Ängsten, Sorgen und Problemen mitnehmen. Politik und Medien sind mitverantwortlich für Bedenken und Widerstände. Ja, die Wärmewende ist ein sozialer Prozess. Es geht um mehr als den Austausch meiner Heizung. Es geht um Suffizienz im Großen wie im Kleinen, um Fragen wie: Was sind angemessene Lebensbedingungen? Was brauchen wir wirklich für ein gutes Leben?

impact: Lassen Sie uns bitte noch bei den technischen Aspekten der Wärmewende bleiben.

Linow: Wir müssen zunächst durchs Isolieren die Wärmeverluste in Gebäuden minimieren. Dann Suffizienz: Wo brauche ich wirklich wie viel Wärme? Muss ich die komplette Wohnung dauerhaft auf 25 Grad heizen und die Temperatur über das Öffnen der Fenster einstellen? Oder reicht es, wenn meine Wohnküche dann, wenn ich mich darin aufhalte, 19 Grad hat? Das sind gigantische Unterschiede! Die Wärmepumpe wird für die allermeisten Menschen der Heizstandard sein – ob als Luft-Wärmepumpe oder in Kombination mit einem kalten Nahwärmenetz. Nachbarn können die teuren Geothermie-Bohrungen gemeinsam finanzieren. Die Technik ist da, die können Sie kaufen.

impact: Was sagen Sie denjenigen, die auf Fossile setzen oder behaupten, unser Energiebedarf sei nie komplett aus Erneuerbaren zu decken …

Linow: Dahinter stehen entweder massive wirtschaftliche Interessen oder massive Uninformiertheit und die Hoffnung, wir brauchten uns nicht umzustellen. Aber das ist Quark. Mit unserem Lebensstil externalisieren wir derzeit Kosten. Wir rechnen die Auswirkungen der Nutzung von Öl und Gas, die Klimakosten, nicht mit ein. Von den Opferlandschaften im Globalen Süden ganz zu schweigen. Bis vor 150 Jahren haben wir unseren Energiebedarf auch ohne Fossile gedeckt. Technisch ist es kein Problem, ihn aus Regenerativen zu decken. Nur: Wenn wir weiter so verschwenderisch mit Energie umgehen, müssen wir dazu eben viele Landstriche mit Windrädern zuspargeln. Deshalb ist Suffizienz, sind Verbrauchssenkungen, so wichtig – ob bei Wärme, Verkehr oder Strom.

impact: Welche Rollen können Erdöl, Erdgas und Kohle noch spielen?

Linow: Das Ziel Europas, Deutschlands und Hessens ist es, 2045 treibhausgasneutral zu sein. Dazu müssen wir schnellstens raus aus fossilen Brennstoffen. Je nach Berechnung sind die ohnehin in 50 bis 100 Jahren erschöpft. Wir müssen uns ehrlich machen. Erdgas ist kaum weniger klimaschädlich als Kohle, weil es bei der Verbrennung Methan freisetzt. Um die Klimaerwärmung zu bremsen, sollten wir die verbliebenen fossilen Energien überhaupt nicht verbrennen. Das weiß die Wissenschaft, das weiß auch die Industrie. In Darmstadt wird Entega das Gasnetz voraussichtlich 2045 abschalten. Das ist die logische Folgerung aus unseren notwendigen Zielen. Die böse Botschaft ist: Energie ist heute schon teuer – und wird in Zukunft in jedem Szenario noch teurer. Darauf müssen wir uns einstellen.

impact: Warum hat die Atomenergie in Deutschland keine Zukunft mehr?

Linow: Vier Gründe: Erstens ist Atomstrom erstaunlich teuer – viel teurer als Windstrom. Zweitens sind die Risiken und die Endlagerfrage ungeklärt. Drittens sind Bau und Betrieb unfassbar teuer und praktisch unmöglich. Es gibt in Europa niemanden, der ein AKW bauen könnte. Wer liefert die riesigen Stahlgussteile für die Reaktordruckbehälter? Und viertens würde es viel zu lange dauern, bis ein heute geplantes AKW in Betrieb gehen könnte, denn wir haben zudem ein erhebliches Wissensproblem. Kurz: Wenn ich eine funktionierende Infrastruktur habe, kann ich die fortschreiben – das gilt für Russland und China. Aber selbst Frankreich hat da enorme Entwicklungsprobleme.

impact: Wie steht es um Wasserstoff oder Kernfusion?

Linow: Laserbasierte Kernfusion, Wasserstoff zum Heizen oder auch Carbon Capture and Storage (CCS) – das sind sehr schöne, aber teure Versprechen. Würden wir sie technisch realisieren können, wäre das wahnsinnig teuer. Wasserstoffderivate wie Methanol und Ethanol brauchen wir als Rohstoffe in der chemischen Industrie und für E-Fuels in Hochseeschiffen. Die laserbasierte Kernfusion funktioniert bisher allenfalls im Labor in sehr kleinem Maßstab. Die grundlegenden technologischen Fragen sind seit 70 Jahren ungeklärt. Der interne Energieverbrauch ist so hoch, dass fraglich ist, ob dabei Energie abgegeben werden kann. Und falls das möglich ist, fehlt uns die nötige Menge an wertvollen Metallen. Solche vermeintlichen Optionen haben einen sehr niedrigen Technologiereifegrad. Sie sind kurz- und mittelfristig nicht umsetzbar und verfügbar. Die helfen uns nicht, die Probleme zu lösen, die wir jetzt lösen müssen.

impact: Sie sind Vorsitzender des wissenschaftlichen Klimabeirats des Landes Hessen. Dringen Sie dort mit diesen Erkenntnissen durch?

Linow: Der wissenschaftliche Klimabeirat könnte ein wunderbares Instrument sein. Wir sind unabhängig – anders als viele Interessenverbände. Deshalb sage ich nur: Wir laden das Land ein, seine tollen Werkzeuge auch zu nutzen.

impact: Richtig hoffnungsvoll klingt das nicht. Wagen Sie eine Prognose, wie das alles ausgeht?

Linow: Ich befürchte, wir kriegen die transformation by design nicht mehr hin und es wird eine transformation by disaster. Es wird ein Ereignis sein, das uns auf den richtigen Weg bringt. Die Hoffnung ist, dass das Desaster so klein wird, dass wir es noch auffangen und strukturell nutzen können. Wir erleben ja gerade schon, wie unsere nordatlantische Friedensordnung wackelt. Was da passiert, wird noch viel durcheinanderrütteln. Das Klimathema ist geopolitisch eng damit verwoben: Energie, Rohstoffe. Aber unabhängig davon lässt es sich nicht einfach so beiseiteräumen.

Kontakt zur h_da-Wissenschaftsredaktion

Christina Janssen

Wissenschaftsredakteurin

Hochschulkommunikation

Tel.: +49.6151.533-60112

E-Mail: christina.janssen@h-da.de

Fotografie: Markus Schmidt