Grundlagenforschung Krebs Alzheimer Alterung

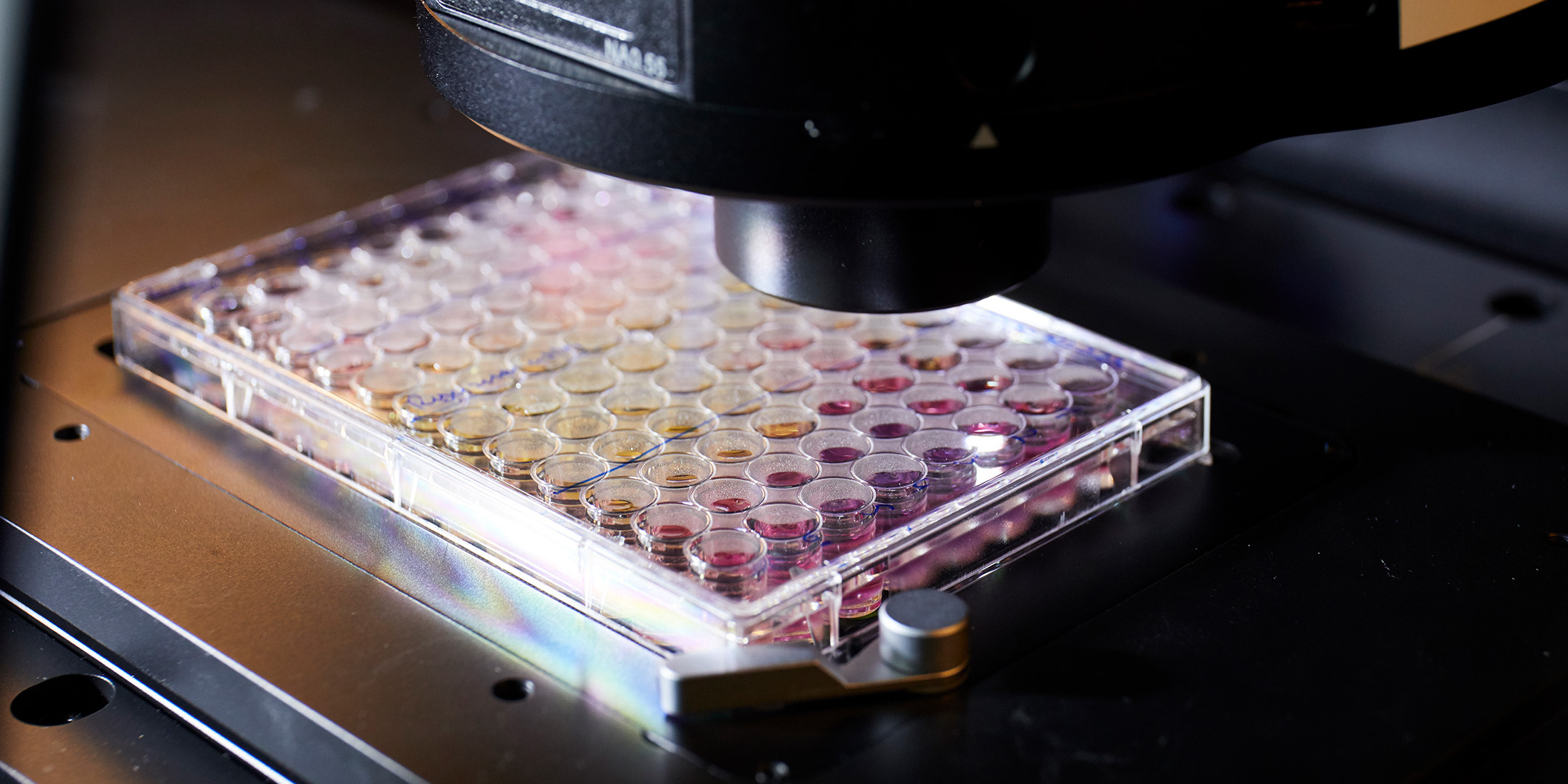

Am Fachbereich Chemie- und Biotechnologie ist seit Februar ein High-Tech-Gerät der besonderen Art zu bestaunen: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat den Antrag von sechs h_da-Forschenden mit zwei Gruppen der ETH Zürich für die Anschaffung eines Fluoreszenzmikroskops bewilligt. Kostenpunkt: rund 400.000 Euro. Mit dem automatisierten, hochauflösenden Mikroskop wollen die Forschungsgruppen aus Darmstadt und der Schweiz Prozessen in menschlichen Zellen auf den Grund gehen, die bei der Entstehung von Krankheiten wie Krebs, Parkinson und bei Alterungsprozessen eine Rolle spielen. Im impact-Interview gibt das Forscherehepaar Prof. Dr. Heinz Neumann und Dr. Petra Neumann-Staubitz Einblicke in die hochkomplexe Welt der Zellbiologie und der Mikroskopie.

Interview: Christina Janssen, 20.4.2025

impact: Herr Neumann, Frau Neumann: Was kann dieses neue Mikroskop, was andere nicht können?

Prof. Dr. Heinz Neumann: Das Entscheidende ist die Kombination aus Automatisierung und der großen Anzahl an Proben, die dieses Mikroskop verarbeiten kann: Wir können bis zu 384 Proben gleichzeitig untersuchen.

Dr. Petra Neumann-Staubitz: Außerdem ist das komplette Mikroskop über eine Software steuerbar. Das ist wirklich etwas Besonderes.

impact: Was für Proben untersuchen Sie?

Heinz Neumann: Typischerweise kleine Moleküle in menschlichen Gewebezellen. In letzter Konsequenz geht es darum, neue Wirkstoffe zu finden. Das haben wir mit diesem Mikroskop vor.

impact: Und daran arbeiten Sie beide gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der ETH Zürich?

Heinz Neumann: Genau, in unserem Projekt geht es konkret um sogenannte Protein-Kondensate. Unter bestimmten Bedingungen bilden manche Proteine Tröpfchen innerhalb der Zellflüssigkeit, so ähnlich wie ein Öltröpfchen in Wasser. Darüber wollen wir mehr herausfinden. Die Kolleginnen und Kollegen aus Zürich schicken uns Proben von solchen Proteinen zu, und wir untersuchen sie unter verschiedenen Bedingungen.

impact: Warum sind diese Proteinmoleküle für Ihre Forschung so wichtig?

Heinz Neumann: Manchmal ist die Tröpfchenbildung ein gewollter Prozess in einer Zelle. Man geht aber davon aus, dass Proteinkondensate auch bei Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson eine Rolle spielen, bei denen „Proteinklumpen“ entstehen, die die Zelle schädigen: Die beteiligten Proteine bilden zuerst die besagten Tröpfchen. Diese Tröpfchen härten dann aus wie ein Klebstoff. Am Ende sind sie irreversibel miteinander verknäuelt und ziehen weitere Proteine an, sodass größere Aggregate entstehen. Und die zerstören dann die Zellen.

impact: Und Sie möchten herausfinden, unter welchen Umständen sich solche „Proteinklumpen“ in Zellen bilden?

Heinz Neumann: Ja, und wir wollen das vor allen Dingen systematisch angehen – mit dem Ansatz, sehr viele verschiedene Bedingungen zu untersuchen, die möglicherweise die Bildung solcher Kondensate auslösen. Deshalb werden wir riesige Mengen an Bildern generieren und auswerten. „Hochdurchsatzverfahren“ ist der Fachbegriff dafür. So wollen wir auch eine Art Qualitätskontrolle für diesen Forschungsbereich entwickeln. Derzeit forschen viele einzelne Gruppen individuell an einzelnen Substanzen. Wenn man das systematisiert, kann man Ergebnisse viel besser vergleichen.

impact: Was untersuchen Sie mit dem Mikroskop außerdem?

Petra Neumann-Staubitz: Der zweite Punkt, an dem wir forschen, ist ein zentraler Stressregulator in Zellen. Er heißt Sirtuin-1 und ist bekannt dafür, dass er lebensverlängernd wirkt. Sirtuin-1 kommt in der Zelle an vielen Stellen vor und hat sehr viele Interaktionspartner. Es ist zum Beispiel an der Reparatur beschädigter DNA beteiligt oder beim Eindämmen von Entzündungen. Wir wollen wissen, wann es mit wem interagiert. Deshalb erzeugen wir in der Zelle Stress, zum Beispiel durch zu wenig Nährstoffe, und testen dann davor, währenddessen und danach, wie das Sirtuin reagiert.

impact: Sirtuin-1 ist also eine Art Feuerwehr in der Zelle: Wenn es Stress gibt, kommt es zum Löschen?

Heinz Neumann: Es reguliert alle möglichen Prozesse in der Zelle. Bekannt ist Sirtuin-1 vor allem aus der Alternsforschung. Es gibt eine ganze Industrie, die versucht, Wirkstoffe zu entwickeln, um Sirtuin-1 zu aktivieren. Weil man beobachtet hat: Vermehrte Aktivität von Sirtuin-1 verlängert bei Tieren die Lebenszeit, es verlangsamt den Alterungsprozess. Und jetzt hofft man, dass das beim Menschen auch funktioniert.

impact: Und tut es das?

Heinz Neumann: So einfach ist das nicht. Denn man sieht in der Forschung, dass Sirtuin-1 auch bei der Krebsentstehung eine Rolle spielen kann.

Petra Neumann-Staubitz: Sirtuin-1 hat zwei Seiten: Es kann tumorfördernd oder auch tumorbehindernd sein – abhängig vom Tumor und der spezifischen Konstellation. Es macht also keinen Sinn, dieses Protein pauschal zu blockieren oder zu aktivieren. Wir schauen uns deshalb verschiedene Zelltypen an, die verschiedene Organe im Körper repräsentieren. Wenn ich dann weiß: In einer Leberzelle muss ich Sirtuin-1 inhibieren, in einer Herzzelle aber aktivieren, kann ich medizinisch einen entsprechenden Wirkstoff „bauen“, der genau so funktioniert.

Heinz Neumann: Man muss das Sirtuin-1 gezielt auf bestimmte Prozesse „abrichten“, die tatsächlich den Alterungsprozess steuern. Ich brauche also die Möglichkeit, diesem Sirtuin zu sagen: Du musst genau da hingehen und genau diesen Prozess einschalten oder abschalten. Wir wollen durch unsere Forschung herausfinden, wie das funktioniert. So käme man am Ende vielleicht zu einer Therapie. Dafür möchten wir die Grundlagen schaffen.

impact: Es geht in Ihrer Forschung also letztlich um die Kommunikation, die Signalübertragung innerhalb der Zelle?

Heinz Neumann: Genau. Woher weiß das Molekül, was es wann machen muss? Wie kommt es an die richtige Stelle in der Zelle? Das ist noch unbekannt. Wir wissen inzwischen, dass Signalverarbeitung innerhalb der Zelle kein zweidimensionales Netzwerk ist, sondern ein vierdimensionaler Prozess: Es geht um drei Dimensionen im Raum – und um die Zeit. Deshalb müssen wir uns bei unseren Untersuchungen einzelne Zellen ansehen statt Populationen, in denen zum Zeitpunkt x jede Zelle gerade etwas Anderes macht.

impact: Wann haben Sie, Frau Neumann, sich auf die Mikroskopie spezialisiert?

Petra Neumann-Staubitz: Promoviert habe ich in Mikrobiologie, da ging es Pathogene, die Zellen „überfallen“. Aber seit meinem Postdoc habe ich eigentlich immer mikroskopiert. Ich habe schon an so vielen verschiedenen Mikroskopen gesessen, aber das hier ist das absolute High-End-Gerät: Die Vollautomatik und die unglaublichen Möglichkeiten, die man durch die Softwaresteuerung hat, das ist schon großartig.

impact: Wie fühlt man sich als Forscher, als Forscherin, wenn man zum ersten Mal der ungeheuren Komplexität all dieser zellbiologischen Vorgänge gewahr wird?

Heinz Neumann: Wenn man das zum ersten Mal sieht, erschlägt es einen. Und wenn man sich das dann längere Zeit angeschaut hat, weiß man, dass man das nie bis ins letzte Detail verstehen wird.

Die Mikroskopie-Gruppe der h_da auf impact

impact, 13.12.24: Listige Pilze (Prof. Dr. Vera Göhre)

impact, 18.11.24: Professor des Jahres 2024 (Prof. Dr. Michael Becker)

impact, 23.07.24: Ein kleiner Schritt für den Robo (Prof. Dr. Andreas Weinmann)

impact, 18.06.24: Nanotechnologie (Prof. Dr. Christina Graf und Prof. Dr. Frank Schael)

impact, 10.01.22: Jagd auf Proteine (Prof. Dr. Franz Josef Meyer-Almes)

impact, 11.11.18: Mikroreaktoren (Prof. Dr. Frank Schael)

impact, 29.01.24: Medikamente nachhaltig entwickeln

Kontakt zur h_da-Wissenschaftsredaktion

Christina Janssen

Wissenschaftsredakteurin

Hochschulkommunikation

Tel.: +49.6151.533-60112

Mail: christina.janssen@h-da.de

Fotografie: Jens Steingässer

Studiengänge am Fachbereich „CuB“

Links

HeLa-Zellen

de.wikipedia.org/wiki/HeLa-Zellen

Hochdurchsatz-Screening

de.wikipedia.org/wiki/Hochdurchsatz-Screening