Biotechnologie: Multitalent Mikroalge

Mikroalgen haben sich in den vergangenen Jahren als kleine grüne Wunder erwiesen: Die einzelligen Pflanzen eignen sich als Nahrung und Futtermittel, sie enthalten wertvolle Substanzen für Kosmetika und Medikamente und könnten überdies eines Tages für die Produktion von Biotreibstoffen und Kunststoffen eingesetzt werden. An der Hochschule Darmstadt wurde nun ein eigens für die h_da entwickelter „Algenreaktor“ angeschafft, in dem die einzelligen Multitalente kultiviert und erforscht werden.

Von Christina Janssen, 20.1.2020

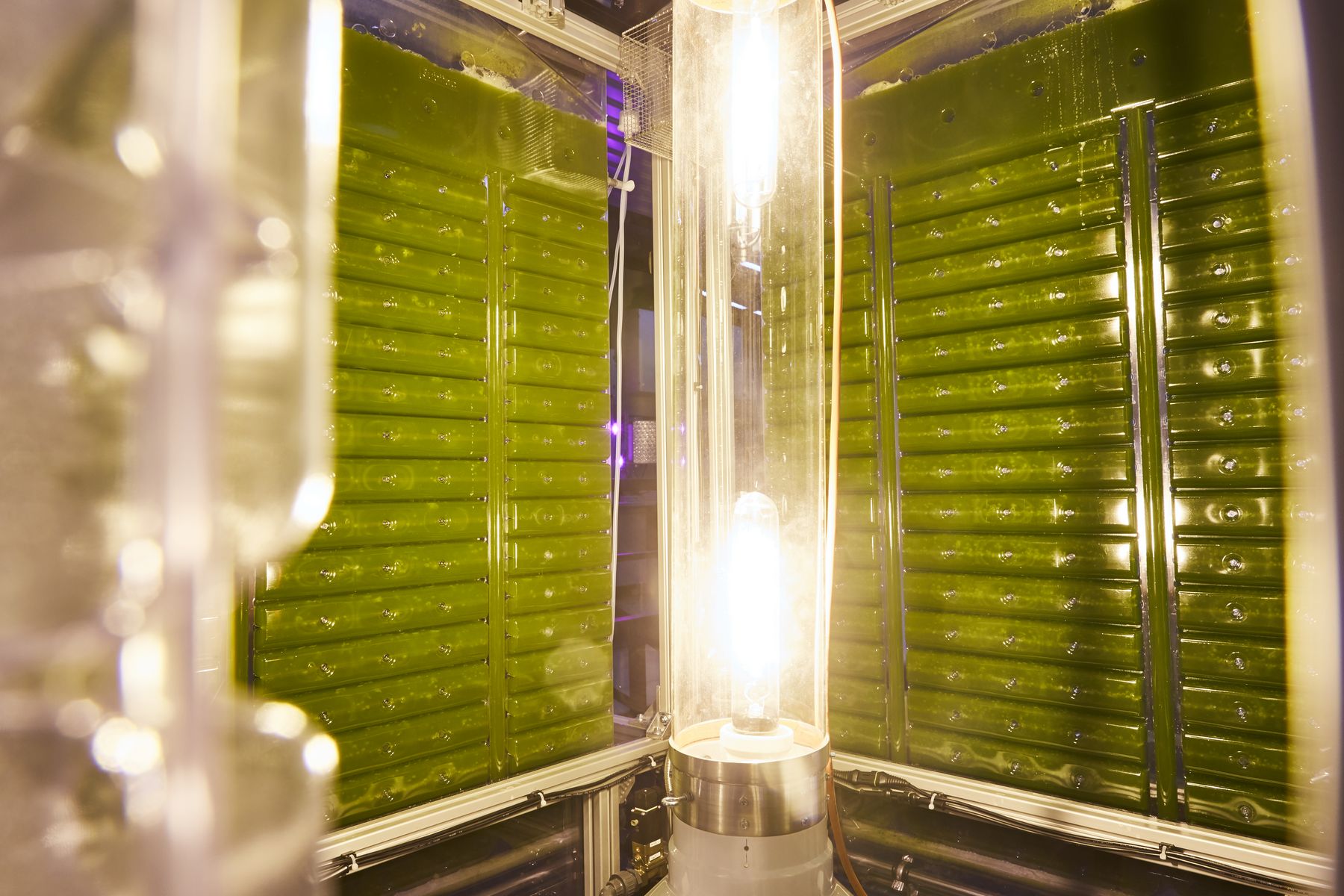

Frühlingsgefühle im Labor. Mitten im Winter erstrahlt das Technikum der Hochschule Darmstadt in frischem Grün, Meerwasser blubbert durch eine leuchtende Apparatur. Das gigantische Plexiglasgebilde ist ein Algenreaktor. Mit Kernkraft hat das nichts zu tun: Hier teilen sich nicht Atom-, sondern Zellkerne. Das Frühlingsgrün stammt von der Mikroalge Microchloropsis salina. Ein Einzeller, der es in sich hat.

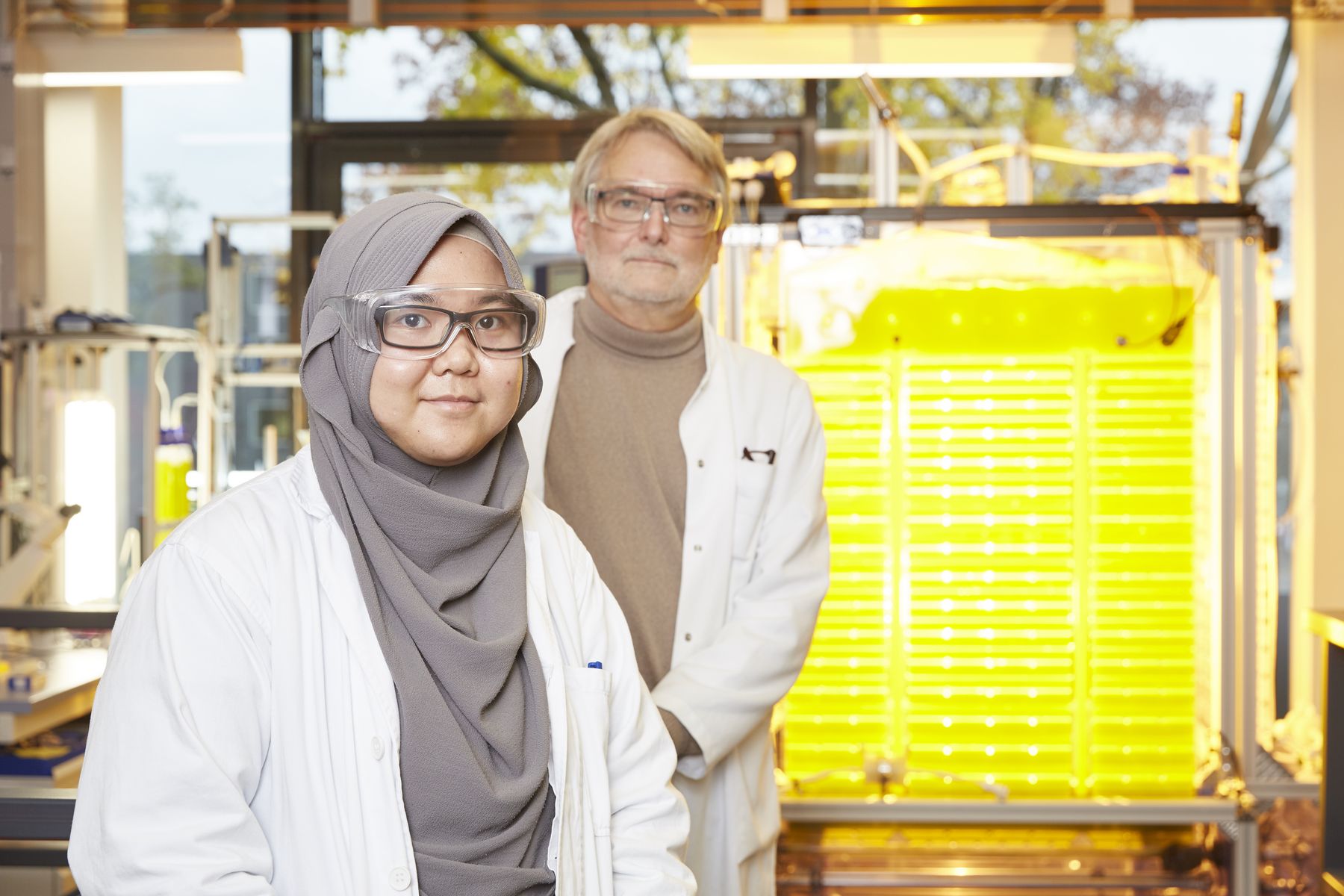

„Microchloropsis ist eines der ‚Haustierchen‘ der Biotechnologen“, erklärt Dieter Pollet, Professor für Zellbiologie am Fachbereich Chemie- und Biotechnologie der h_da. „Mikroalgen vermehren sich schnell und produzieren dabei zahlreiche Wertstoffe: Proteine, Vitamine, Farbstoffe und Öle.“ Auf die hat es Pollet abgesehen, denn sie lassen sich vielfach nutzen, zum Beispiel als Nahrungsmittel, für Kosmetika, für die Biotreibstoff- oder die Kunststoffproduktion. Wer Algen allenfalls aus dem Sushi-Restaurant kennt oder als Plage am Strand, ahnt also nicht, was alles drin stecken kann in so einem kleinen grünen Wunder.

Anspruchslose Alleskönner

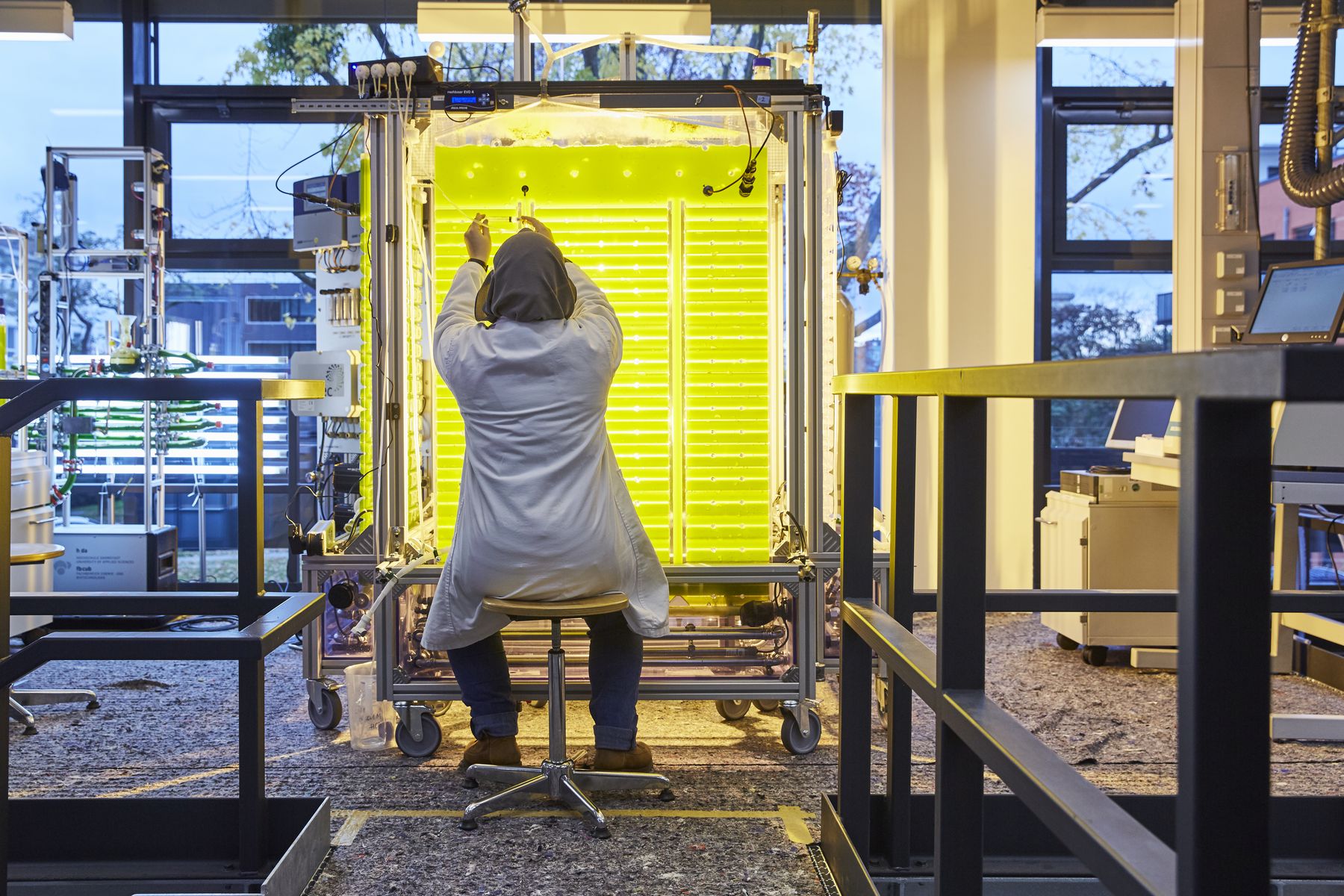

Wegen ihres enormen Potenzials stehen Algen schon seit längerer Zeit im Fokus von Forschern, die sie in Reaktoren züchten und Wertstoffe extrahieren. Den Sprung vom Labor in die breite industrielle Anwendung hat die vielversprechende Technologie allerdings noch nicht geschafft. Das will Pollet ändern. Der Algenreaktor im Technikum wurde vom Stuttgarter Unternehmen Subitec, das sich auf solche Anlagen spezialisiert hat, eigens für die h_da konstruiert. Für Aufbau und Testlauf rückten zwei Ingenieure der Firma an. Es gab eine kurze Einweisung, schließlich standen Pollet und seine Bachelorstudentin Nadia Prasetija vor dem großen Gerät und hatten eine leise Vorahnung, dass es nicht ganz einfach werden würde. Die junge Indonesierin sollte im Rahmen ihrer Bachelorarbeit den Reaktor stabil ans Laufen bringen und erste Experimente durchführen. „Trauen Sie sich das zu?“, fragte der Professor seine Studentin. Nadia Prasetija erklärte nüchtern „ja“ und machte sich an die Arbeit. „Die Inbetriebnahme war eine Herausforderung“, erinnert sie sich und schmunzelt, „wir sind manchmal richtig nass geworden.“ Wenn am Reaktor etwas umgebaut und neu befüllt werden musste, war oft noch irgendwo ein Ventil offen. Prompt bekamen Professor und Studentin eine Algendusche ab. Bald aber hatte die junge Frau die Tücken der Technik im Griff und konnte mit ihrer Forschungsarbeit beginnen.

Die ersten Microchloropsis-Kulturen wurden in der „Kinderstube“ aufgepäppelt, einem Algenreaktor im Kleinstformat, und später in immer größere Reaktoren übertragen. Prasetija sollte unter anderem herausfinden, unter welchen Bedingungen die Algen ein Maximum der erwünschten Wertstoffe produzieren. Im Falle von Microchloropsis sind das Öle, die eines Tages in großem Stil für die Treibstoff- oder Kunststoffproduktion eingesetzt werden könnten, eine klimaneutrale Alternative zum Rohstoff Erdöl, denn die Pflanzen speichern beim Wachstum ziemlich genau die Menge an Kohlendioxid (CO2), die bei ihrer Verbrennung wieder freigesetzt werden. Das klimaschädliche Gas wird im Zuge der Photosynthese gebunden. Die Mikroalgen sind zudem ausgesprochen anspruchslos und somit ein billiger Rohstoff. Sie benötigen nichts weiter als Salzwasser, Luft, ein wenig Dünger, sehr helles Licht und Kohlendioxid. „Wichtig ist außerdem ein konstanter pH-Wert von acht oder neun“, erläutert Nadia Prasetija.

Es menschelt im Reaktor

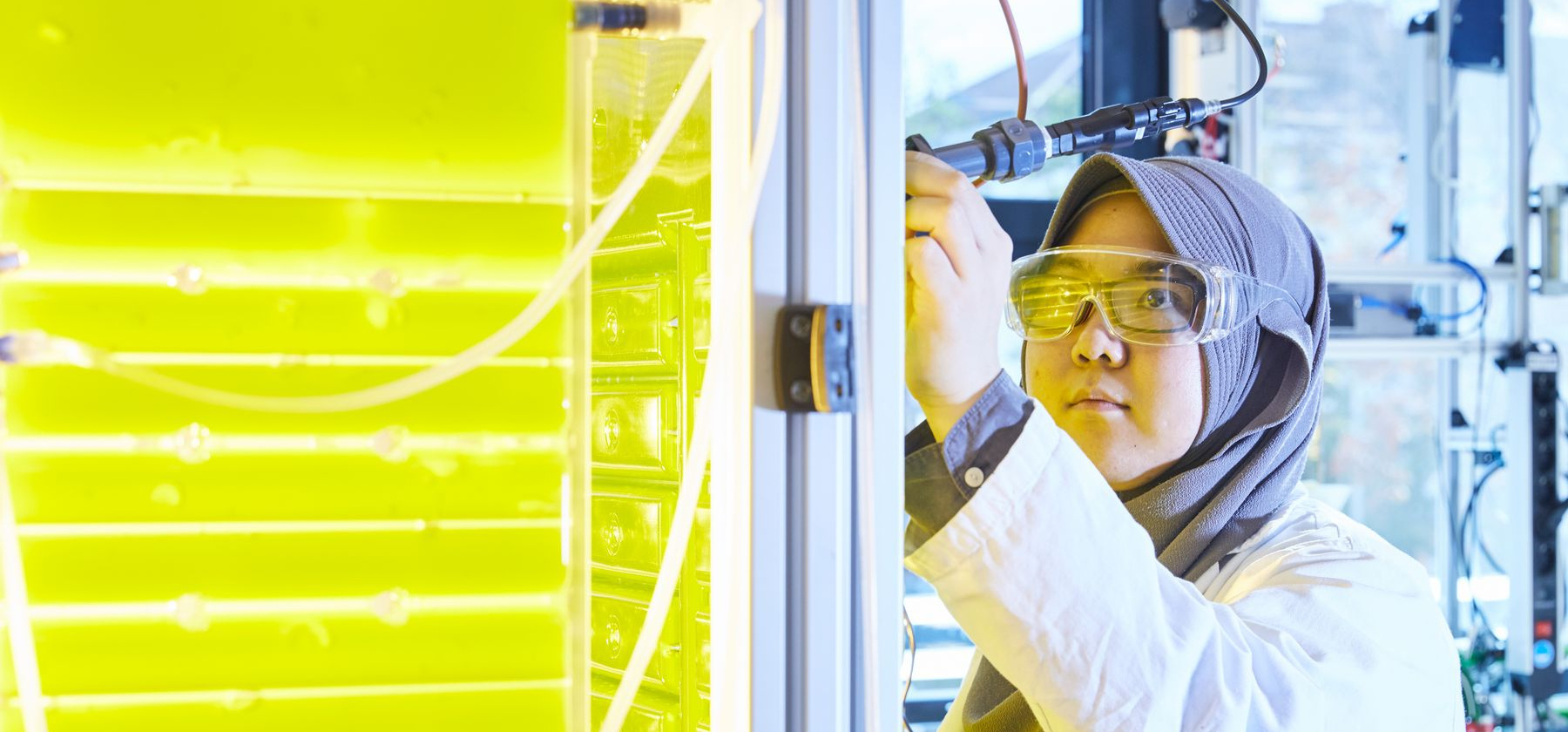

Täglich überprüfte die Nachwuchswissenschaftlerin, ob im Reaktor alles im „grünen Bereich“ ist: Sie entnahm Proben, prüfte pH-Wert, Nährstoffkonzentrationen und Photosynthese-Aktivität, regulierte die CO2-Zufuhr, bestimmte am Mikroskop die Zelldichte und entwickelte im Analytik-Labor Verfahren, anhand derer sie die Zusammensetzung der Einzeller präzise bestimmen konnte. Um die Wachstumsparameter zu optimieren, variierte sie die Bedingungen in den vier voneinander unabhängigen Reaktorplatten. Mal gab es mehr, mal weniger Dünger. Dabei stellte Nadia Prasetija fest: Mensch und Alge sind sich ähnlicher, als man glaubt: Unter Stress nehmen sie zu. Bekommt Microchloropsis zu wenig Nitrat, produziert der Einzeller mehr Fett. Der Ölanteil in der Trockenmasse ist dann mit 36 Prozent mehr als doppelt so hoch wie unter normalen Bedingungen. Im h_da-Reaktor ließe sich auf diese Weise innerhalb von drei Wochen circa ein halbes Kilogramm Algenöl produzieren. Das klingt nach wenig, wäre aber, auf den industriellen Maßstab übertragen, eine gute Ausbeute.

Durch ihre Versuchsreihen hat Prasetija indes noch weitere wertvolle Erkenntnisse zutage gefördert: In der Regel werden Algenreaktoren mit Kohlendioxid begast. So wird der pH-Wert in den Gefäßen reguliert, denn die Nährlösung darf nicht zu alkalisch werden - sonst sterben die Algen ab. Doch der Einsatz von Kohlendioxid verursacht hohe Kosten. Nadia Prasetija ließ das keine Ruhe. „Das muss auch anders gehen“, beschloss die Studentin und behielt Recht. Statt CO2 versuchte sie es mit Salzsäure, einer billigen Massenchemikalie. Und tatsächlich gelang es ihr damit ebenso gut, den gewünschten pH-Wert im Reaktor aufrechtzuerhalten. Um die Säure in die Behälter zu pumpen, schloss sie eine Dosierpumpe aus dem Zoofachhandel an, die eigentlich für Aquarien gedacht ist. So einfach kann es gehen, wenn man sich nur traut. Die teure Nährlösung, die üblicherweise in den Reaktoren eingesetzt wird, ersetzte Prasetija dann noch kurzerhand durch ein einfaches Medium, das nur aus Wasser und Pflanzendüngemittel besteht. Am Algenwachstum und den begehrten Fettpölsterchen änderte das nichts.

Regentonnen-Akrobatik im Technikum

Not macht erfinderisch. Als der erste „Erntetag“ anstand und die komplette Algenbrühe aus dem Reaktor abgelassen werden musste – mehr als 100 Liter – war in keinem Labor ein ausreichend großes Gefäß aufzutreiben. „Ich komme aus der Zellbiologie“, sagt Pollet, „da haben wir normalerweise mit Millilitern zu tun, nicht mit Hektolitern.“ Eine Laboringenieurin flitzte also mit ihrem Mini zum Baumarkt und kam mit einer Regentonne zurück, die sie mit Mühe in das kleine Auto bugsiert hatte. Alle vier Wochen muss der Reaktor gereinigt werden, alle vier Wochen ist im Technikum also Regentonnen-Akrobatik angesagt. Nadia Prasetija stört das nicht im Geringsten: „Eigentlich habe ich mich für Deutschland entschieden, weil ich Fußball-Fan bin“, merkt die junge Frau trocken an. „Statt im Stadion habe ich meine Zeit nun im Technikum verbracht. Das war anspruchsvoll und hat wirklich Spaß gemacht.“

Zum Schluss setzte Nadia Prasetija noch einen oben drauf, indem sie die kleinen Algen vor Ärger nicht grün, sondern gelb werden ließ. „Ich habe eine unserer Algenkulturen 82 Tage lang einfach stehen lassen und nur mit Licht bestrahlt. Es gab keinen Dünger, kein CO2, die Algen wurden quietschgelb.“ Das war eigentlich nicht geplant, die Kultur war eine Art Restposten. Umso größer die Überraschung im Labor: Der Lipid-Anteil in den Einzellern hatte sich nach knapp drei Monaten der totalen Vernachlässigung noch einmal verdoppelt – auf 67 Prozent. Ein Zufallsbefund. Die Wissenschaft bringt er dennoch voran. „Für die industrielle Anwendung heißt das: Teures Personal und teure Messtechnik sind nach den ersten zehn bis zwölf Tagen der Kultivierung nicht mehr unbedingt nötig“, bilanziert Pollet. Darin steckt ein enormes Potenzial an Effizienz und Rentabilität.

Pragmatische Lösungen statt „High-End“-Technologie

Dieter Pollet meint, die ersten Erfahrungen am Algenreaktor demonstrierten auch eine besondere Stärke der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. „Hier sammeln sich Menschen, die aus der Praxis kommen, die gerne selbst konstruieren und ‚basteln‘, um pragmatische Lösungen zu entwickeln.“ In „High-End“-Forschungseinrichtungen, wo Geld häufig eine kleinere Rolle spiele, sei diese Art der Kreativität nicht unbedingt gefragt.

Die Ergebnisse aus Nadia Prasetijas Bachelorarbeit stimmen den Zellbiologen optimistisch, was die Zukunft des Multitalents Mikroalge betrifft. „Nadia Prasetija hat an zwei entscheidenden Stellen eine extrem kostengünstige Variante zur Produktion von Lipiden gefunden: Salzsäure statt CO2, kein Personal und keine Messtechnik, nachdem die Kultur erst einmal angesetzt ist.“ So könnte die Technologie tatsächlich auch für die Industrie einmal attraktiv werden. Große Mineralölkonzerne werben auf ihren Websites schon heute damit, dass sie am nachhaltigen Rohstoff Alge forschen. Bis Flugzeuge und Autos Treibstoff aus Algen tanken, dürfte allerdings noch einiges an Erdöl aus der Erde gepumpt werden.

Die Wüste lebt

In den nächsten Jahren will Pollet die Ergebnisse von Nadia Prasetija verifizieren und die Verfahren weiter verbessern. Um Algenreaktoren für die Kunststoff- oder Treibstoffproduktion rentabel betreiben zu können, müssen sie vor allen Dingen raus aus den Laboren ins Freiland. Dorthin, wo es genügend Licht und Wärme gibt und wo nichts Anderes wächst. Pollets Vision sind Algen-Plantagen in den Wüstengebieten Afrikas. Er will sich dort auf die Suche nach akademischen Partnern machen. Äthiopien wäre eines der Länder, die dafür in Frage kämen, oder Kenia. Vielleicht auch – je nach politischer Entwicklung – der Sudan. Dort könnten große Freilandreaktoren gebaut werden, ohne dass man dafür Ackerfläche opfern müsste. Meerwasser wäre vorhanden oder zumindest in der Nähe, Wärme und Licht in Hülle und Fülle, die Verdunstung spielt in den geschlossenen Reaktoren keine Rolle, statt sie zu wärmen, müsste man sie allenfalls kühlen.

„Es könnte eine Win-Win-Win-Situation werden“, hofft Pollet. „Wir liefern eine nachhaltige Technologie, vor Ort entstünden sichere Arbeitsplätze, so dass sich die wirtschaftliche Lage in der Region stabilisiert. Der Migrationsdruck sinkt, die CO2-Emissionen auch.“ Dann könnte die Wüste grün leuchten wie das h_da-Technikum. Die Anwohner rund um den Fachbereich Chemie- und Biotechnologie freuen sich übrigens über den grünen Winterzauber. „Das macht ein schönes, warmes Licht“, ließen die Nachbarn die Wissenschaftler wissen. Und Nadia Prasetija hat die harte Arbeit im h_da-Technikum nicht verschreckt, sondern motiviert. Nach einer Winterpause bei ihrer Familie in Indonesien wird sie nach Deutschland zurückkehren und hier ihr Masterstudium beginnen.

Kontakt

Christina Janssen

Wissenschaftsredakteurin

Hochschulkommunikation

Tel.: +49.6151.16-30112

E-Mail: christina.janssen@h-da.de

Dieser Beitrag ist zugleich die Titelstory der aktuellen Hochschulzeitung campus_d.