Resiliente Klimawasserwirtschaft

Wie können sich Städte mit smarten Strategien der Begrünung und Wassernutzung an die Klimaerwärmung anpassen? Das beschäftigt Jochen Hack, Professor für klimaresiliente Siedlungswasserwirtschaft am h_da-Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwesen. Dreh- und Angelpunkt ist eine „Blau-Grüne Infrastruktur“, an der er bei praxisnahen Projekten in Wohnkomplexen oder stadtweit mitplant und forscht. Am Herzen liegen ihm zudem die Lehre und die Doktorandenausbildung, hier kann er an langjährige Kontakte nach Lateinamerika anknüpfen.

Von Alexandra Welsch, 22.4.2025

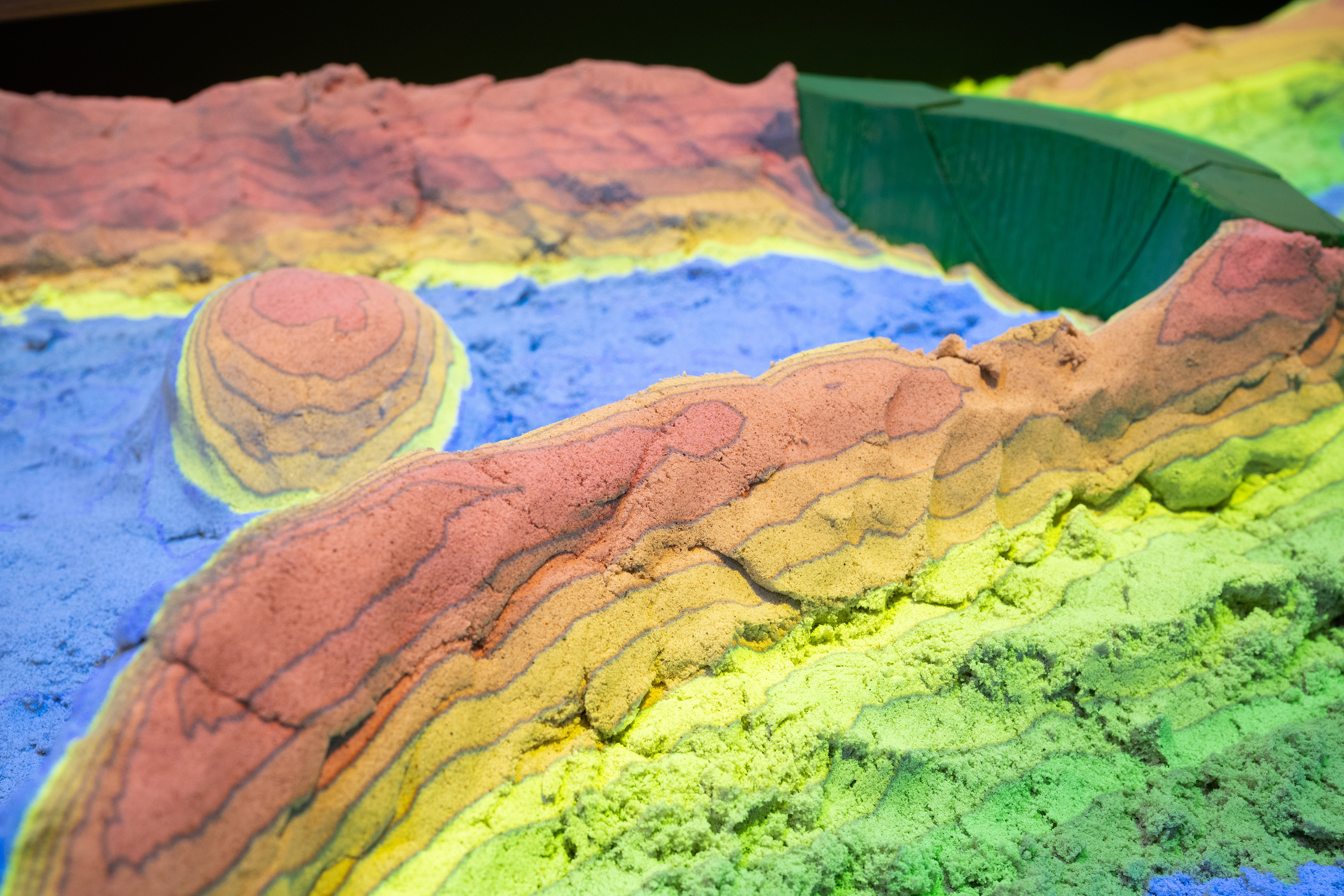

Die Wasserbauhalle ist geflutet von nassem Rauschen. Es tönt von einem Wasserfall in der 25 Meter langen Betonrinne, durch die Wasser fließt und Sedimentbewegungen in verschiedenen Strömungsstärken beobachtet werden. Unterdessen pflegt am anderen Ende der Laborhalle Jochen Hack eine mehr digitale Variante der Wasserbeobachtung. Der Professor streckt eine Hand aus und fährt damit langsam durch die Luft über einem Sandkasten. Unter seinen Fingern rieselt es blau auf die modellierte Landschaft darunter. Hack schmunzelt: „So kann man Regen erzeugen.“

Die „Augmented Reality Sandbox“ ist ein Neuzugang im Wasserbaulabor am Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwesen der Hochschule Darmstadt. In dem Kasten lassen sich beliebige Landschaften aus Sand modellieren. Darüber erfasst sie eine Kamera mit Tiefensensor und erkennt verschiedene Geländehöhen und -tiefen. Ein Beamer wirft Farben darauf entsprechend der angeschlossenen Topografie-Software. Angeschafft wurde der Profi-Sandkasten von Jochen Hack, ebenfalls erst seit Kurzem am Fachbereich. Die Neuanschaffung steht für viele Ansätze, die der Professor mit an die h_da bringt. Als Fachmann für klimaresiliente Siedlungswasserwirtschaft arbeitet er viel mit digitalen Landschafts- und numerischen Simulationsmodellen, da bildet die Sandbox eine Brücke zwischen Virtualität und Haptik: „Das ist für mich eine Möglichkeit, Anderen den Zugang zur digitalen Welt der Geoinformation und Modellierung zu erleichtern“, sagt Hack. Ganz haptisch könne man dort mit Sand modellieren und so zum Beispiel Entwicklungsszenarien für klimaresiliente Stadtquartiere gestalten.

Mit jungen Menschen an Impact für die Gesellschaft arbeiten

Man merkt sofort: Die anschauliche Vermittlung ist dem Ingenieur wichtig. Und dass er, der zuvor als Professor für Digitale Umweltplanung an der Leibniz Universität Hannover war, nun an der Hochschule einen stärkeren Fokus auf die Lehre legen wird, findet er klasse: „Ich habe schon immer gern in der Lehre gearbeitet, speziell interdisziplinär und in Projektform“, sagt der Professor, der viel Ruhe ausstrahlt. „Da hat man die Möglichkeit, gestalterisch mit jungen Menschen zu arbeiten, und hat einen Impact in die Gesellschaft.“

Die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften böten inzwischen gute Voraussetzungen, „nicht nur, was die Forschung angeht, sondern auch in der Doktorandenausbildung“. Engagieren möchte sich Hack dabei nicht nur am Promotionszentrum Nachhaltigkeitswissenschaften der h_da. Er würde auch gern wieder stärker an seine langjährigen Kontakte nach Lateinamerika anknüpfen. Unter anderem hat er sechs Jahre lang ein Austauschprogramm mit Partneruniversitäten in Nicaragua und Costa Rica betreut, Projekte wie die transdisziplinäre Nachwuchsgruppe „SEE-URBAN-WATER“ realisiert und zu naturbasierten Lösungen für eine nachhaltige Stadtentwicklung gelehrt und geforscht. Passenderweise steht im September das Partnerschaftsjubiläum der h_da mit der Universidad Nacional de Asunción in Paraguay an, da möchte Hack mit der Delegation mitreisen. „Die Idee ist, über fachliche Kooperationen Doktoranden zu gewinnen und neue Projekte in den Fokus zu nehmen.“

Klimaanpassung zwischen Starkregen und Hitze

Voranbringen möchte er zum anderen seine eigene Forschung. „Das große Thema ist Klimaanpassung von Städten“, setzt er zur Erläuterung an. Angesichts seines Wasserschwerpunkts gehe es um Anpassungsszenarien in der Gemengelage zwischen Starkregenereignissen und Hitze, ohne dabei die Aspekte Lebensqualität und Biodiversität zu vernachlässigen. Das Stichwort lautet „Multifunktionalität“. „Da spielen vernetzte Begrünungsstrategien eine zentrale Rolle.“ Als Ingenieur liege sein Fokus auf der Gestaltung einer hierfür nötigen Infrastruktur, er nennt sie „Blau-Grüne Infrastruktur“. Ein Beispiel dafür hat Hack zuletzt bei einem Forschungsprojekt im Mannheim mitentwickelt.

Der junge Professor zeigt hierzu Schaubilder von einem Neubauwohnkomplex im Mannheimer Stadtteil Aubuckel, mehrere Blöcke stehen hufeisenförmig beieinander, in ihrer Mitte viel Grün und drei Wasserbecken. „Anfallendes Abwasser und Regenwasser sinnvoll nutzen und Mehrwert schaffen“: So umreißt Hack die Aufgabe. Angesetzt wird dabei zum einen in den Gebäuden: Brauchwasser wird aufbereitet in einer Membranfilteranlage im Keller und wiederverwendet für die Toilettenspülung, Waschmaschine und Grünbewässerung. „Dadurch verbrauchen wir viel weniger Trinkwasser.“ Und draußen begünstigen die Wasserbecken nebst Sickermulde und das viele Grün, dass Regenwasser auch bei Starkregen dort gehalten wird und das Mikroklima kühlt. Die zu erwartende Wirkung haben Hack und sein Team mithilfe numerischer Modelle zum Mikroklima und der Stadtentwässerung simuliert. Im Vergleich zum Status quo haben die Modellrechnungen eine Kühlwirkung von bis zu 25 Grad Celsius gefühlte Temperatur und eine Abflussreduktion von über 30 Prozent im darunterliegenden Kanalnetz ergeben. Fazit des Professors: „Das Projekt ist ein sehr gutes Beispiel für ressourcenschonendes, klimaresilientes Bauen.“

Stadtbäume mit KI-Unterstützung effizienter bewässern

Das nächste praxisnahe Forschungsprojekt beginnt nun im Juni. „BlueGreenCity-KI - Entwicklung eines KI-Tools für die Pflege-, Kontroll- und Bewässerungsplanung kommunaler grüner Infrastruktur unter Verwendung alternativer Wasserressourcen“, so ist die Aufgabe betitelt. Das Projekt wird mit zwei Millionen Euro vom Bundesumweltministerium gefördert. Hacks Part dabei ist die Entwicklung einer KI-Anwendung und einer Web-Geoinformations-Plattform. Konkret geht es um Stadtbäume und die Frage, wie man sie durch eine effizientere Bewässerung besser gegen Hitzestress wappnen und langfristig die Bereitstellung von Ökosystemleistungen sicherstellen kann. „Die Bewässerung wird derzeit eher ad hoc gemacht ohne Monitoring und Berücksichtigung des tatsächlichen Wasserbedarfs“, erzählt Hack. Bei dem Projekt arbeitet er eng mit dem örtlichen Grünflächenamt und seinen Kollegen:innen an der Uni Hannover zusammen.

„Wir versuchen, mit verschiedenen Umgebungsparametern das Trockenheitsrisiko zu erfassen.“ Das geschieht unter anderem mit Unterstützung von Sensoren, die die Bodenfeuchte im Wurzelbereich der Bäume messen. „Da kommen sehr viele Daten zusammen.“ Auch aus Wetterstationen oder Baumkatastern. „Und die KI hilft, die zu organisieren und auszuwerten.“ Der Experte führt die Daten mittels Programmiercodes und Algorithmen im Computer zusammen und trainiert damit eine KI-gestützte Software. Ziel ist, dass sie angibt, welche Bäume wie viel Wasser brauchen und mittels integrierter Routenplanung auch ressourcenschonende und CO2-sparende Fahrtwege vorgibt. „Die Idee ist, dass ein lernfähiges System entsteht, das auch von Vor-Ort-Beobachtungen durch Baumexperten profitiert.“ Daten würden dauerhaft erfasst und das System damit weiter trainiert. Wenn das funktioniert, kann das auch ein sinnvolles Instrument für andere Städte werden.

Und das wäre Jochen Hack nicht nur als Wissenschaftler ein Anliegen, sondern auch als Erdenbürger. „Ich hatte schon immer ein großes Interesse an der natürlichen Umwelt“, formuliert der Bau- und Umweltingenieur sein Selbstverständnis. Der Mensch greife viel ein, besonders über gebaute Infrastrukturen. „Meine Motivation war immer, wie können wir das nachhaltiger gestalten.“

Kontakt zur h_da-Wissenschaftsredaktion

Christina Janssen

Wissenschaftsredakteurin

Hochschulkommunikation

Tel.: +49.6151.533-60112

Mail: christina.janssen@h-da.de

Fotografie: Jens Steingässer