European University stärkt Kooperation mit Musik

Zum Singen zusammenkommen und darüber interkulturelle Erfahrungen sammeln: Das war Ansatz einer Projektwoche für Beschäftigte der europäischen Partnerhochschulen der Allianz EUT+ an der Hochschule Darmstadt (h_da). Ein Aha-Effekt: Wie schön man Lieder miteinander singen kann, ohne die Sprache zu verstehen. Eine andere Erkenntnis: Gesang verbindet und fördert – was man auch beruflich nutzen kann.

Von Alexandra Welsch, 21.10.2025

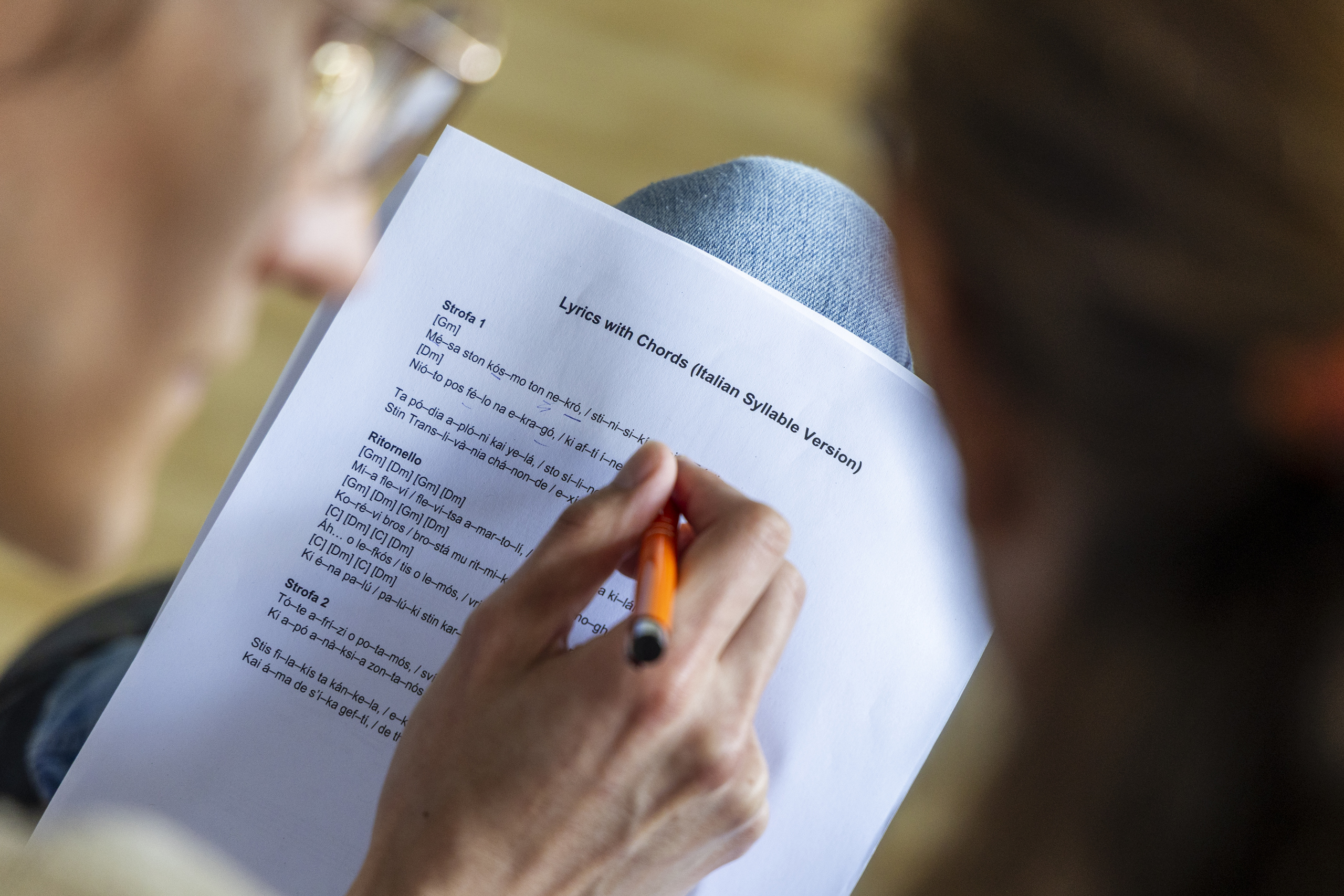

Yiannis Christidis stampft die Silben mit seinem rechten Fuß auf den Boden. „Mi-a fle-vi“, singt der große Zyprer mit dem krausen Haar ganz langsam die erste griechische Refrainlinie vor und stampft weiter. „Fle-vi-tsa a-mar-to-li.“ Die anderen verstehen zwar kein Wort, versuchen aber trotzdem mitzusingen. Noch gelingt das mehr schlecht als recht. Da wird viel gelacht und gekichert. Auch, als der Vorsänger zwischendrin auf Englisch Inhalte seines Songs erläutert. „Es ist ein lustiges Liebeslied.“ Die Angebetete entpuppe sich als Vampirin und beiße ihn in den Hals. „Sehr schön“, merkt eine Teilnehmerin trocken an. Alle lachen. Dann stimmen sie wieder ein: „Mi-a fle-vi“.

Zum Singen zusammenkommen und darüber interkulturelle Erfahrungen sammeln und neue Wege beschreiten: Das war Ansatz einer Projektwoche für Beschäftigte der europäischen Partnerhochschulen der h_da im Rahmen des Verbunds EUT+ (European University of Technology) zur Etablierung einer grenzüberschreitenden europäischen Hochschule. „Multilingual & multicultural learning – that is how EUT+ sounds like“, war die Woche in Darmstadt mit 16 Teilnehmenden aus den Partner-Hochschulen in Zypern, Bulgarien, Lettland, Italien, Frankreich und der h_da überschrieben; zudem waren Gäste aus Finnland und Portugal vertreten.

„Kreativ, inklusiv und emotional ansprechend“

„Der Aufbau einer gemeinsamen Identität über Grenzen, Sprachen und akademische Kulturen hinweg erfordert neue Formen der Zusammenarbeit – kreativ, inklusiv und emotional ansprechend“, erläutert Tanja Münch, als Leiterin des Hochschulmanagements Initiatorin des Musikprojekts. Das gemeinsame Singen in verschiedenen Sprachen solle Barrieren ab- und Brücken aufbauen. Dadurch unterstütze das Projekt auch „das Veränderungsmanagement innerhalb der EUT+-Allianz, indem es die Kooperationsfähigkeit und interkulturelle Kompetenz unserer Mitarbeitenden stärkt.“

Im Musikraum des h_da-Fachbereichs Soziale Arbeit ist schon am zweiten Tag der Projektwoche erstaunlich schnell zu spüren, wie trotz aller Sprachbarrieren ein harmonischer Klangkörper entsteht. Bereits eine halbe Stunde nach den ersten radebrechenden Nachsingversuchen auf Griechisch steht die bunte Gruppe im Halbkreis zusammen und singt die erste Strophe und den Refrain sprachlich weitgehend flüssig durch. Hübsch klingen die griechischen Zeilen in einer universell einfachen Melodie, das Lied fängt schon ein bisschen an zu fliegen, manche wiegen sich im Takt, treten vom linken auf den rechten Fuß. „Very nice“, lobt Chorleiter Jan Hansen, der sonst an der h_da am Studiengang Informationsrecht lehrt. „Jedes Mal wird es etwas besser, es ist ein Prozess.“

Mehrere Songs in fremden Sprachen einzustudieren, das ist auch für den 63 Jahre alten Chorleiter eine neue Erfahrung. „Aber es geht besser, als ich dachte.“ Das stellt auch Projektleiterin Münch fest, die durchgängig mitsingend dabei ist. „Die Gruppe hat superschnell zusammengefunden.“ Da sei schon früh eine Dynamik entstanden, die sie bei anderen Projekten so nicht erlebt habe. Sie glaubt, das liegt am Hebel der Musik und des gemeinsamen Singens. Und betont: „Das ist Mittel zum Zweck.“ Denn das damit verbundene kulturelle Kennenlernen sei eine wichtige Voraussetzung, um gut zusammenzuarbeiten. Der Ansatz bei dem Projekt sei bewusst niedrigschwellig, um einen einladenden Raum für Begegnung und Austausch für die Beschäftigten der Partnerhochschulen zu schaffen. „Wir sind in Projekten oft fokussiert auf ein fachliches Thema, das ist meist sehr kopfgesteuert“, stellt sie fest. Singen aber sei etwas Emotionales und Verbindendes. „Die Sprache der Musik ist international.“

„Lernen, wie Menschen aus anderen Ländern an Dinge herangehen“

Diesen Effekt beschreiben auch die Teilnehmenden, die sich dabei auf Englisch austauschen. „Meine allererste Annäherung an die englische Sprache kam über die Musik“, erzählt Rosella Tinaburri vom Sprachenzentrum der italienischen University of Cassino. Sie habe damals den U2-Song „I still haven‘t found what I’m looking for“ sehr gemocht und wollte die Sprache lernen. Nun beschäftigt sich die Italienerin in der Woche an der h_da mit Liedern aus Frankreich, Bulgarien oder Deutschland, eingebracht jeweils von den Teilnehmenden. „Dabei geht es nicht nur um Sprache“, findet sie. „Wir lernen, wie Menschen aus anderen Ländern an Dinge herangehen.“ Das habe viel Potenzial, auch für die Arbeit. Ähnlich empfindet das Olga Malinkova vom International Office der Troyes University of Technology in Frankreich. „Es ist die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten und einen gemeinsamen Weg zu beschreiten, auch wenn man unterschiedlich ist.“

Weitere Artikel zu EUT+

„Ein Friedens- und Demokratieprojekt“: EUT+-Studierende werden für einen Tag zu Europaabgeordneten

„Ein kleiner Schritt für den Robo“: EUT+-Projekt mit der ESA

„Logistik zwischen Biergarten und Brokkoli“: EUT+-Studierende kommen zu Lernprojekt in Darmstadt zusammen

Die Befassung mit kulturellen Eigenheiten steht dabei mit auf dem Programm. Nachdem die Gruppe fünf Songs einstudiert und dann gemeinsam mit Studenten des projektbegleitenden Studiengangs „Sound, Music and Production“ am h_da-Mediencampus aufgenommen hat, nimmt sie am letzten Tag die Lieder im Hinblick auf Klischees nochmal genauer unter die Lupe. „Clichés“, steht als Überschrift auf dem Whiteboard in einem Seminarraum im Studierendenhaus. Darunter haben sie Eindrücke zusammengetragen. Die italienische Mitsinghymne „Volare“ übermittelt demnach ein Gefühl von Liebe und Freiheit oder das deutsche Traditionslied „Hejo, spann den Wagen an“ lässt wegen seiner Rhythmik an arbeitende Menschen denken.

Erkenntnisse zwischen „Volare“ und „Hejo, spann den Wagen an“

Aber woher kommt dieser Eindruck und was steckt hinter diesen Liedern? Interessante Erkenntnisse hierzu erlangen die Teilnehmenden in einer abschließenden Einheit mit Musikwissenschaftlerin Silke Loettel-Forderer. Demnach kam das Lied „Volare“ 1958 heraus im Kontext der Aufbruchsstimmung nach dem Krieg und zelebriert neben Freiheit auch eine freudvolle Erotik. „Ich bin selbst Italienerin und habe manche Sachen nicht gewusst“, zeigt sich darüber Alessandra d'Aquino Hilt erstaunt, als Leiterin des h_da-Sprachenzentrums mit dabei. Und in der näheren Betrachtung des deutschen Volkslieds „Hejo, spann den Wagen an“ erfährt die Gruppe, dass es seinen Ursprung in dem englischen Folksong „Hey ho, nobody home“ hatte und als Aufforderung gesungen wurde von Menschen, die an Türen bettelten. In Deutschland wurde das getragene Stück hingegen als Kinder- und Erntelied adaptiert und seit den 1970er Jahren mit neuem Text zum Protestsong („Wehrt euch, leistet Widerstand“).

„Bewerte Dinge nicht gleich von Anfang an, gib ihnen ein bisschen Geduld und Zeit“. Diese Erkenntnis nimmt Markos Souropetsis von dieser Einheit mit und auch von der gesamten Woche. Für ihn „eine großartige Erfahrung“, so fasst er zusammen. Sie habe neue Ideen, neue Freunde, vielleicht auch neue Kollaborationen gebracht. Und das lässt sich auch übertragen auf das größere Ganze der Interkulturalität. „Ich muss offen sein, um die anderen zu verstehen“, gibt Alessandra d’Aquino Hilt zu Bedenken, von Hause aus Linguistin. Ziel der Woche sei, dass die Teilnehmenden ein paar andere Aspekte von den Ländern mitnehmen. Und über die Wahrnehmung anderer und des eigenen Landes ergebe sich eine Reflektion, die das Selbstbewusstsein fördert.

Tanja Münch ist sicher, dass der Ansatz des Singens dabei eine tragende Rolle gespielt hat. „Wenn du zusammen singst, bist du ein Körper.“ Das lege eine andere Grundlage für Begegnung und Austausch, fördere das Verstehen – selbst dann, wenn man die Sprache gar nicht könne. „Es ist herausfordernd und macht zugleich Riesenspaß“, findet die leidenschaftliche Chorsängerin. Und es befördere eine Spontanität und Kompromissbereitschaft, die auch in Arbeitsprozessen wertvoll sein könne. Die Projektleiterin ist überzeugt: „Das, was wir hier machen, brauchen wir nicht nur in EUT+, das brauchen wir in Europa.“ Sie würde daher gerne daran anknüpfen und weiter Kooperationspartner singend zusammenführen.

Kontakt zur h_da-Wissenschaftsredaktion

Christina Janssen

Wissenschaftsredakteurin

Hochschulkommunikation

Tel.: +49.6151.533-60112

E-Mail: christina.janssen@h-da.de

Website EUT+: www.univ-tech.eu/

Fotografie: Samira Schulz